المعالم الأثرية في محافظة المنيا

تُعتبر محافظة المنيا بحدودها الإدارية الحالية منطقة ذات أهمية تاريخية استثنائية، وقد أدى موقعها الاستراتيجي على ضفاف النيل إلى استقرار مستمر وتطور ثقافي غني، مما جعلها مستودعًا لكنوز أثرية من مختلف العصور؛ حيث تحتضن كنوزًا أثرية تعود إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة وحتى الفترة الإسلامية، وتتميز المحافظة بتركيز عالٍ من المواقع الأثرية الهامة، مما يجعلها وجهة بارزة للباحثين والمهتمين بالتاريخ والآثار المصرية.

ويستعرض هذا الجزء أبرز المعالم الأثرية في المنيا، والتي تجسد التاريخ المحفور في هذه المنطقة الغنية بالتراث و الحضارة و التاريخ، و سيعرض الجزء التالي شرح مختصر لأبرز المعالم الأثرية في مراكز محافظة المنيا التسعة:

1. أبرز المعالم الأثرية بمركز العدوة:

مسجد القاياتي:

يقع مسجد القاياتي في قرية القايات بمركز العدوة يُنسب إلى السيد عبد اللطيف القاياتي الذي يعود نسبه إلى الصحابي أبي هريرة. بُني المسجد عام 1258 هـ الموافق 1842 ميلادية حسب ما ورد في النص الموجود على الضريح المجاور له من الناحية الشمالية.

المسجد مربع الشكل طول ضلعه عشرون متراً، وقد أُلحق به ضريح. استُخدم الحجر في بناء الواجهات والمداخل والعقود، بينما بُنيت الجدران بالطوب. أهم الواجهات هي الواجهة الشمالية الشرقية التي تضم مدخلاً بارزاً مزيناً بالمقرنصات، يعلوه عقد ثلاثي وخمسة صفوف من المقرنصات ودخلة ذات زخارف نباتية وهندسية من زهور الرمان والفروع الحلزونية، إلى جانب إطار زخرفي حول المدخل.

المئذنة تقع خلف المحراب ومبنية من الطوب، تتألف من ثلاثة طوابق، يتحول الطابق المربع إلى مثمن في أعلاه يضم دخلات بعقود دائرية، ويعلوها جزء مدبب على الطراز العثماني.

من الداخل يتكون المسجد من أربع بلاطات تفصلها ثلاث بوائك، كل منها يحمل أربعة عقود نصف دائرية على أعمدة رخامية بتيجان مزينة بالمقرنصات. سقف المسجد خشبي يتوسطه فتحة مربعة ومزخرف بعناصر هندسية.

المحراب مبني من الحجر يتوسطه تجويف تعلوه زخارف نباتية ومقرنصات وزهور، ويحيطه عمودان كورنثيان. المنبر الخشبي يقع إلى يسار المحراب، مكون من قاعدة وسلم وأجزاء مزخرفة بزخارف نجمية وهندسية، ويعلوه صف من المقرنصات ونص كتابي بخط النسخ.

2. أبرز المعالم الأثرية بمركز مغاغة:

أ- الكوم الأحمر - سواريس (شارونة):

هي مقابر محفورة في الصخر تقع في جنوب شرقي قرية شارونة( )، وتعود إلى الفترة الزمنية للدولة القديمة والأسرة السادسة والعشرين. تمثل هذه المقابر بقايا مدينة حات نسوت، التي ضمت قبورًا من مختلف العصور مثل الدولة القديمة، والعهد الصاوي، والعهد البطلمي.

من أبرز هذه المقابر قبر "ببي عنخ" الذي يعود إلى الأسرة السادسة. يتكون القبر من فناء وحجرتين جانبيتين ومقصورة، على جدران المقبرة، نجد مناظر رائعة تروي قصصًا عن حياة "ببي عنخ"، حيث يظهر على الواجهة الشمالية مع شخصين وقائمة بالقرابين، أو يقف مع زوجته يتلقيان القرابين من أحد الأشخاص. كما يظهر هو وعائلته أثناء اصطيادهم للسمك وطيور الماء. وعلى الجانب الشرقي من الجدران، نرى قوارب تبحر، تجلس في إحداها امرأة وطفل، أما على الحائط الشمالي للمقصورة، يظهر ببي عنخ جالسًا أمام مائدة القرابين التي يقدمها أشخاص، بينما على الجانب الشرقي، نراه مع صفين من الرجال الذين قدموا القرابين، فيما يظهر القصابون وهم يذبحون الحيوانات. أما على الجانب الغربي، نجد بابًا وهميًا لزوجة ببي عنخ، يفضي خلفه إلى حجرة الدفن، وتظهر صورة له مع مناظر للقرابين وأواني الشراب، حيث يقدم كاهنان ماء التطهير، بينما يحضر الرجال أعمال الذبح.

تقع منطقة الكوم الأحمر إلى الجنوب الشرقي من قرية شارونة التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، وتُعد من أبرز المراكز الأثرية النادرة التي تجمع بين المكونات المعمارية والجنائزية لحقب متباينة من الحضارة المصرية القديمة. عُرفت قديمًا باسم "حبنو"، وكانت تُشكل النواة الإدارية والدينية للإقليم السادس عشر من أقاليم مصر العليا، الذي اتخذ من الوعل (نوع من الظباء الجبلية) رمزًا شعائريًا له.

() تقع قرية شارونة على الضف الشرقية للنيل على بعد 6كم جنوب-شرق مدينة مغاغة، على أطلال المدينة القديمة (حوت-نسوت) معناها معبد الملك.

تُبرز الكوم الأحمر أهمية أثرية فريدة:

تُبرز الكوم الأحمر أهمية أثرية فريدة كونها تضم مجموعة من المقابر الصخرية المنحوتة بعناية، تعود إلى فترات متعددة، أهمها: عصر الدولة القديمة (الأسرة السادسة)، والعصر الصاوي (الأسرة السادسة والعشرون)، والعصر البطلمي، ما يدل على استمرارية استغلال الموقع كمركز جنائزي مقدس على مدى قرون طويلة.

وتُعد مقبرة "ببي عنخ" أبرز ما اكتُشف حتى الآن، وهي مثال متكامل للعمارة الجنائزية في أواخر الدولة القديمة. تضم المقبرة فناءً داخليًا ومقصورة رئيسية وجدرانًا تفيض بالنقوش التصويرية التي تجسد طقوس القرابين، ومناظر الصيد النهري، والحياة الأسرية، وبذلك تُقدم مرآة فنية نادرة للحياة اليومية والدينية في تلك الحقبة.

وتكتسب المنطقة طابعًا استثنائيًا باحتضانها لبقايا هرم أثري يُعرف بـ "هرم حبنو"، يُعتقد أنه من أقدم النماذج الهرمية التي شُيدت في صعيد مصر، ويُرجّح أن يعود إلى فترة ما قبل هرم زوسر بسقارة. وقد تم توثيق أول اكتشاف لهذا الهرم في عام 1845 بواسطة بعثة العالم الألماني كارل ريتشارد ليبسيوس، الذي وصف الموقع بأنه كان مدفونًا تحت الرمال تمامًا. وفي عام 1912، أعادت بعثة ألمانية ثانية اكتشاف أجزاء من قاعدة الهرم، مشيرة إلى أن طرازه المعماري يختلف عن الأهرامات المعروفة في الجيزة، من حيث الحجم والتقنية والمواد المستخدمة، وهو ما يفتح المجال لفرضيات جديدة حول تطور فن العمارة الهرمية في مصر القديمة من الجنوب إلى الشمال.

يرتبط اسم "الكوم الأحمر" بما اكتشف فيه من تراكمات كثيفة لفتات الفخار الأحمر، وهو ما يشير إلى نشاط بشري طويل الأمد، ربما ارتبط بطقوس دينية أو صناعات حرفية مرتبطة بالموقع الجنائزي. وقد أظهرت المسوحات الأثرية أن الفخار المنتشر في المنطقة يغطي مراحل زمنية متعددة، ما يُعزز من فرضية كونها منطقة مأهولة ومزدهرة اقتصاديًا، لا مجرد منطقة دفن.

إن القيمة الأثرية للكوم الأحمر لا تقتصر على ما تم اكتشافه حتى الآن، بل تمتد إلى ما لم يُستكشف بعد، إذ تُعد المنطقة من أغنى النطاقات المرشحة للتنقيب العلمي، نظرًا لتداخل طبقاتها الحضارية وامتدادها الجغرافي الواسع. وهي بذلك تمثل نموذجًا حيًا لما يمكن تسميته بـ"الهوية الجنائزية الإقليمية"، حيث تتجسد ملامح الخصوصية الثقافية لصعيد مصر في المعمار والنقوش والرموز، كما تكمن أيضاً في سياق أوسع، ضمن جهود إعادة قراءة خريطة المواقع الأثرية في صعيد مصر، وربطها بالمتغيرات الجيومكانية والتاريخية التي أثرت في نشأة المدن والمراكز الإدارية. وهي جديرة بأن تكون محورًا لمشروع بحثي متعدد التخصصات يجمع بين علم الآثار، والتاريخ الاجتماعي، والأنثروبولوجيا الثقافية، لإعادة تركيب صورة متكاملة لحياة وموت المصريين القدماء في هذا الجزء من الوادي.

ب- دير الأنبا صموئيل بجبل القلمون:

يقع دير الأنبا صموئيل على بُعد 55 كيلومترًا غرب مدينة مغاغة، يُنسب هذا الدير إلى القديس الأنبا صموئيل الذي وُلِد في قرية دكلو التابعة لمدينة بلهيب (قرية ومدينة مندثرين بمحافظة البحيرة) عام 597م، وتوفي في 695م.

يقع الدير في منطقة غنية بنبات البردي، وقد سُمِّيَ "قلمون" نسبة إلى الكلمة اليونانية التي تعني "بوص"، في إشارة إلى كثرة هذا النبات في المنطقة. ويعود تاريخ تأسيس الدير إلى أواخر القرن الثالث الميلادي أو أوائل القرن الرابع، وكان يُعرف آنذاك باسم "دير السيدة العذراء". على الرغم من أن الدير تعرض للتخريب في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس، إلا أن القديس الأنبا صموئيل أعاد بناءه في النصف الأول من القرن السابع الميلادي، بعدما وجد الكنيسة المهجورة وسط الرمال وبعض القلالي المحيطة بها.

الباب الأصلي للدير يقع في الجهة الشرقية، بينما الحصن الذي يحيط به يتكون من ثلاثة طوابق. الطابق الأول، الذي يقع على عمق ستة أمتار تحت سطح الأرض، يضم كنيسة الأنبا صموئيل الأثرية، وهي عبارة عن صحن صغير وهيكل مستطيل، يغطيه قبر حجري. على جانبي الهيكل، توجد حجرتان، في الجانبين الغربي والشمالي، والحجاب هنا مصنوع من الحجر. أما الطابق الثاني فيحتوي على حجرات للرهبان مزودة بفتحات ضيقة للمراقبة (المزاغل).

وفي الطابق الثالث، تقع كنيسة الأنبا ميصائيل السائح، التي تضم هيكلاً ذا حجاب من الحجر، بينما سقف الكنيسة مزخرف بقبة خشبية، وتحيط بالكنيسة قُبة جمالونية من الخشب.

ج- كنيسة السيدة العذراء الأثرية بقرية دير الجرنوس( ):

ترجع كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية إلى القرن العاشر الميلادى، و بحسب ميمر البابا ثاؤفيلس و أنبا زخارياس و أبو المكارم فإن العائلة المقدسة قد أقامت هناك لمدة أربعة أيام، ويذكر الواقدي (٧٤٧ – ٨٢٢م)؛ حيث يوجد البئر داخل الكنيسة بجوار البوابة الداخلية للكنيسة.

وقد تم تجديد كنيسة الـعـذراء مريم سنة ١٩٢٤م، وأقيمت فوق موضع كنيسة أثرية ترجع لعصور أقدم، وكان قد أعيد بناؤها مرات عديدة في عصور متتالية، ويوجد بها بئر أثري تحت المذبح، وبئر أخرى بجوار الحائط الغربي للكنيسة.

() قرية دير الجرنوس، تقع غرب مغاغة على مسافة 18 كم، وعلى بعد 10كم غرب أشنين النصارى.

أ- كنيسة مارجرجس إشنين النصارى ( ):

كنيسة الشهيد مارجرجس الأثرية تقع في منتصف قرية إشنين النصارى، يرجَع تاريخها إلى ما قبل القرن السادس عشر، تتميز بالأثنى عشر قُبة، ويوجد بها حامل أيقونات من خشب السنط المُطعَّم بالعاج عام 1878م ،وبها الكثير من رفات القديسين، وبها مقبرة الأباء الكهنة بصحن الكنيسة ومعمودية أثرية. وفى الفناء حديقة فاكهة ومبنى لمدارس الأحد ومبنى خدمات.

يروي التقليد الشفاهى والميامر والكتب الكنسية أن العائلة المقدسة أقلعت فى مركب شراعى من البقعة الكائنة عليها الآن كنيسة العذراء بالمعادى وجاءت إلى بلدة إشنين وأقاموا فى هذه المنطقة بضعة أيام. ولما فرغت الأوانى منهم سألوا عن مكان صالح للشرب فدلوهم على بئر وكان منسوب المياه فيه منخفضاً، وكان الطفل يسوع عطشان فبكى، فأخذت أمه العذراء مريم أصبعه ووضعته فوق البئر فأرتفع ماء البئر وشربوا وملئوا الأوانى وعاد منسوب المياه لأصله. ومازال هذا البئر ترتفع مياهه فى ذكرى إصعاد جسد السيدة العذراء 16 مسرى من كل عام.

() تقع قرية إشنين النصارى جنوب غرب مغاغة – المنيا بحوالى 9كم. وهى من القرى القديمة وأطلق عليها عدة أسماء منها: إشنى، إشنين بمعنى الروضة أو البستان، وإشناى، وإشنانة بمعنى الأرض الخصبة. كانت منطقة إشنين عامرة بالأديرة الرهبانية فى العصر البيزنطى وأندثرت، ومنها دير السيدة العذراء الذى كان موجوداً حتى القرن 16 وذكره أميلينو وكان به راهب واحد أسمه توماس. كان يوجد بمنطقة إشنين 160 كنيسة ذكر أسمائها المقريزى فى القرن الـ15، ومازال يوجد بقايا تيجان أعمدة منها. وموجود بالجهة الشمالية من الكنيسة بجانب مبنى الخدمات والخلوات، يتم خلاله قياس منسوب نهر النيل في احتفال 25 بشنس؛ وتوضح صورة رقم 28 بئر العائلة المقدسة من داخل فناء كنيسة مارجرجس بإشنين النصارى بمغاغة.

دـ مسجد الشلقامي بآبا الوقف:

يعود تاريخه إلى عام 1262 هـ (1845م) وينسب إلى إبراهيم بن عبد الله الشلقامي المتوفى عام 1233 هـ (1817م).

أُقيم المسجد بالحجر، بينما أقيمت الأعمدة بالطوب. تضم الواجهات دخلات تحتوي على نوافذ تعلوها قندليات مكونة من نافذتين معقودتين بعقد نصف دائري على عمود حجري وتعلوهما قمرية. يتوج كل دخلة ثلاثة صفوف من المقرنصات بينها نجوم مفرغة، كما تُزين الواجهات كورنيشات بارزة ومقرنصات وشرافات بأوراق نباتية خماسية.

المدخل الرئيسي يقع على الإيوان الشمالي الشرقي، يعلوه عتب من الصنج الحجرية وعقد مزخرف، ويتوج الدخلة صف من المقرنصات والشرفات. هناك ثلاثة مداخل أخرى في المسجد.

المئذنة ذات قاعدة مربعة تتحول إلى مثمن ثم إلى شكل أسطواني، وتضم ثلاث نوافذ مغطاة بشرفات على مقرنصات. دورة المؤذن محمولة على خمسة صفوف من المقرنصات، والطابق الثاني أسطواني وله نافذتان وشرفتان على مقرنصات، أما الطابق الثالث فينتهي بنهاية مدببة.

يتوسط المسجد قاعة تحيط بها أربعة إيوانات؛ إيوان القبلة يحتوي على أربعة عقود ونوافذ معقودة تعلوها قندليات. الإيوان الشمالي الشرقي يضم المئذنة ودكة المبلغ المزينة بالمقرنصات وحاجز من البرامق المخروطة. الإيوانان الآخران يطلان على الدور القاعة عبر بائكة من عقدين.

المحراب يحتوي على حنية يعلوها عقد مدبب يرتكز على عمودين دوريين، ويتدلى من إفريز المحراب شرفات نباتية ثلاثية.

أ- كنيسة مارجرجس إشنين النصارى ( ):

كنيسة الشهيد مارجرجس الأثرية تقع في منتصف قرية إشنين النصارى، يرجَع تاريخها إلى ما قبل القرن السادس عشر، تتميز بالأثنى عشر قُبة، ويوجد بها حامل أيقونات من خشب السنط المُطعَّم بالعاج عام 1878م ،وبها الكثير من رفات القديسين، وبها مقبرة الأباء الكهنة بصحن الكنيسة ومعمودية أثرية. وفى الفناء حديقة فاكهة ومبنى لمدارس الأحد ومبنى خدمات.

يروي التقليد الشفاهى والميامر والكتب الكنسية أن العائلة المقدسة أقلعت فى مركب شراعى من البقعة الكائنة عليها الآن كنيسة العذراء بالمعادى وجاءت إلى بلدة إشنين وأقاموا فى هذه المنطقة بضعة أيام. ولما فرغت الأوانى منهم سألوا عن مكان صالح للشرب فدلوهم على بئر وكان منسوب المياه فيه منخفضاً، وكان الطفل يسوع عطشان فبكى، فأخذت أمه العذراء مريم أصبعه ووضعته فوق البئر فأرتفع ماء البئر وشربوا وملئوا الأوانى وعاد منسوب المياه لأصله. ومازال هذا البئر ترتفع مياهه فى ذكرى إصعاد جسد السيدة العذراء 16 مسرى من كل عام.

() تقع قرية إشنين النصارى جنوب غرب مغاغة – المنيا بحوالى 9كم. وهى من القرى القديمة وأطلق عليها عدة أسماء منها: إشنى، إشنين بمعنى الروضة أو البستان، وإشناى، وإشنانة بمعنى الأرض الخصبة. كانت منطقة إشنين عامرة بالأديرة الرهبانية فى العصر البيزنطى وأندثرت، ومنها دير السيدة العذراء الذى كان موجوداً حتى القرن 16 وذكره أميلينو وكان به راهب واحد أسمه توماس. كان يوجد بمنطقة إشنين 160 كنيسة ذكر أسمائها المقريزى فى القرن الـ15، ومازال يوجد بقايا تيجان أعمدة منها. وموجود بالجهة الشمالية من الكنيسة بجانب مبنى الخدمات والخلوات، يتم خلاله قياس منسوب نهر النيل في احتفال 25 بشنس؛ وتوضح صورة رقم 28 بئر العائلة المقدسة من داخل فناء كنيسة مارجرجس بإشنين النصارى بمغاغة.

دـ مسجد الشلقامي بآبا الوقف:

يعود تاريخه إلى عام 1262 هـ (1845م) وينسب إلى إبراهيم بن عبد الله الشلقامي المتوفى عام 1233 هـ (1817م).

أُقيم المسجد بالحجر، بينما أقيمت الأعمدة بالطوب. تضم الواجهات دخلات تحتوي على نوافذ تعلوها قندليات مكونة من نافذتين معقودتين بعقد نصف دائري على عمود حجري وتعلوهما قمرية. يتوج كل دخلة ثلاثة صفوف من المقرنصات بينها نجوم مفرغة، كما تُزين الواجهات كورنيشات بارزة ومقرنصات وشرافات بأوراق نباتية خماسية.

المدخل الرئيسي يقع على الإيوان الشمالي الشرقي، يعلوه عتب من الصنج الحجرية وعقد مزخرف، ويتوج الدخلة صف من المقرنصات والشرفات. هناك ثلاثة مداخل أخرى في المسجد.

المئذنة ذات قاعدة مربعة تتحول إلى مثمن ثم إلى شكل أسطواني، وتضم ثلاث نوافذ مغطاة بشرفات على مقرنصات. دورة المؤذن محمولة على خمسة صفوف من المقرنصات، والطابق الثاني أسطواني وله نافذتان وشرفتان على مقرنصات، أما الطابق الثالث فينتهي بنهاية مدببة.

يتوسط المسجد قاعة تحيط بها أربعة إيوانات؛ إيوان القبلة يحتوي على أربعة عقود ونوافذ معقودة تعلوها قندليات. الإيوان الشمالي الشرقي يضم المئذنة ودكة المبلغ المزينة بالمقرنصات وحاجز من البرامق المخروطة. الإيوانان الآخران يطلان على الدور القاعة عبر بائكة من عقدين.

المحراب يحتوي على حنية يعلوها عقد مدبب يرتكز على عمودين دوريين، ويتدلى من إفريز المحراب شرفات نباتية ثلاثية.

مسجد الشلقامي بآبا الوقف

قبة الأمير زياد:

في قرية الشيخ زياد، جنوب مدينة مغاغة، تقع قبة تاريخية تُنسب إلى زياد بن المغيرة العتكي، المتوفى عام 191 هـ (807م)، وتحمل بين جدرانها عبق التاريخ وروح الفن الإسلامي. تعود القبة في أصلها إلى العصر الفاطمي، كما تدل النقوش المحفورة على أعمدتها والتي ترجع إلى عام 517 هـ (1123م).

وفي عهد السلطان المملوكي قايتباي (872–901 هـ / 1467–1496م)، أُعيد بناء المسجد والضريح المُلحق به، إلا أن معظم معالم البناء اندثرت بمرور الزمن، ولم يتبقَّ منها سوى جزء من الجدار الشمالي المشيّد بالحجر، وبعض الأعمدة الرخامية التي ما زالت تقاوم أثر الزمن.

كان المسجد يتكوّن من بائكتين، في كل منهما ثلاثة عقود قائمة على عمودين، تُشكّل ثلاث بلاطات متوازية. ومن بقايا مسجد قايتباي، لا تزال بعض الأعمدة الرخامية قائمة، إلى جانب جزء من المدخل الذي بُني بالحجر والطوب.

أما الجداران الشرقي والجنوبي، فيتوسط كلٌّ منهما دخلة بها باب، وتعلو الجدار الشرقي نافذة. وتعلو البناء قبة تستند إلى رقبة مثمنة، تضم ثماني قندليات، سُدّت ثلاث منها، وتعلوها أربع نوافذ معقودة بعقود مدببة، تفصل بينها ثماني مضاهيات، تعلوها خوذة قبة مدببة تُضفي على المكان طابعًا فنيًا فريدًا ومهابة معمارية تحكي قصة قرون مضت.

قبة الأمير زياد

3. أبرز المعالم الأثرية بمركز بني مزار:

البهنسا:

من أبرز المعالم في مركز بني مزار – مدينة البهنسا

تُعد مدينة البهنسا، الواقعة في محافظة المنيا، من أبرز المواقع الأثرية والدينية في مصر، نظراً لما تمتعت به من مكانة استثنائية عبر العصور القديمة والوسيطة. عُرفت هذه المدينة في العصور المصرية القديمة بأسماء متعددة تعكس دلالات رمزية ودينية، منها "بيمازيت" و"بيرمزيت" و"بيرمجيد"، التي تشير إلى رمزية "الصولجانات الذهبية"، ثم تحول الاسم في العصر القبطي إلى "بيمدجي"، وفي العصرين اليوناني والبطلمي عُرفت باسم "أوكسيرنخوس"، أي "مدينة القنومة"، نسبة إلى نوع من الأسماك المدببة التي اعتبرها السكان المحليون رمزًا للبركة، ثم صار هذا الرمز مقترنًا بالصليب في المرحلة المسيحية. ويُرجع بعض الباحثين اسم "البهنسا" الحالي إلى عبارة قبطية تعني "بيت يسوع"، ما يضفي على المدينة طابعًا دينيًا متعدد الطبقات.

شهدت البهنسا في العصرين البطلمي والروماني ازدهارًا ملحوظًا، حيث كانت عاصمة لإقليم أركاديا، وبرزت كمركز حضاري وديني مهم. ومع انتشار المسيحية في مصر، أصبحت البهنسا مركزًا رئيسيًا للحياة الرهبانية، وورد في كتابات بالاديوس، مؤرخ الرهبنة المصرية، أن عدد الكنائس في المدينة فاق عدد المنازل، وهو ما يؤكده أيضًا روفينوس، مؤرخ الكنيسة في القرن الرابع الميلادي، الذي أشار إلى أن المدينة ضمت أكثر من اثني عشر كنيسة، وعشرة آلاف قس، وعشرين ألف راهب، واثنتي عشرة ألف راهبة. ومن أبرز الأديرة التي تواترت أسماؤها في المصادر دير بريش، ودير أبوللوس، ودير القديس جورج، ودير أبو أندرياس. وقد استمر وجود هذه الكنائس والأديرة حتى القرن السابع الميلادي، حين دخل العرب المدينة.

أسفرت الحفائر الحديثة في منطقة البهنسا عن اكتشاف كنيسة أثرية تتكون من طابقين، الطابق السفلي منها مشيد على الطراز البيزنطي، بينما الطابق العلوي يتبع النمط البازيليكي، وإن لم يتبقَ منها سوى الأساسات. كما تم الكشف عن عدد من المقابر المسيحية ذات نقوش ملونة، وبردية تحتوي على تقويم كنسي يرجع إلى القرن السادس الميلادي توثق أعياد المدينة ومناسباتها الدينية. وتؤكد الوثائق الأثرية أن المدينة شهدت وجود منشآت رومانية متميزة، منها معبد روماني لا تزال بوابته الضخمة وبعض عناصره المعمارية قائمة، بالإضافة إلى جبانة من العصر الروماني، ومسرح ورد ذكره في العديد من الوثائق اليونانية. كما كُشف عن عدد كبير من العملات التي تحمل أسماء الأباطرة الرومان، ما يعكس النشاط الاقتصادي والتجاري الذي تميزت به المدينة.

وتشير دراسات متخصصة في علم المصريات إلى وجود معابد فرعونية داخل المدينة، منها معبد مكرّس للمعبود ست، الذي اهتم به ملوك الأسرة العشرين، لا سيما رمسيس الثالث، ومعبد للمعبودة تا-ورت، ومعبد ثالث للمعبودة رننوتت، وهو ما تؤكده الكشوف الأثرية الأخيرة التي أظهرت وجود مقبرتين كبيرتين تعودان للعصر المتأخر (الأسرة السادسة والعشرين). وتشير تقارير المجلس الأعلى للآثار إلى أن هذه المدينة احتوت على طبقات أثرية متعددة تمثل تراكبًا حضاريًا استثنائيًا لا نظير له في معظم المواقع المصرية الأخرى.

تتجلى الأهمية العالمية للبهنسا من خلال الكم الكبير من البرديات التي اكتُشفت فيها، والتي تعود إلى عام 1897م عندما قامت بعثة أجنبية بالتنقيب في المنطقة، وعثرت على مئات الوثائق المكتوبة باليونانية القديمة والقبطية، تتناول موضوعات أدبية وقانونية وإدارية واقتصادية واجتماعية، مما يُعد مصدرًا بالغ الأهمية لفهم الحياة اليومية في مصر خلال الفترة المتأخرة من الحكم الروماني وبدايات العهد المسيحي.

تحتفظ البهنسا كذلك بإرث ديني روحي شديد الخصوصية، حيث تشير بعض التقاليد المسيحية إلى أن العائلة المقدسة استظلت تحت شجرة عتيقة لا تزال قائمة في المدينة، وشربت من البئر المجاور لها خلال رحلتها إلى مصر، وهو ما يرى فيه بعض المفسرين إشارة إلى الآية القرآنية: "وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين"، مما يعكس التداخل بين الرمزية المسيحية والإسلامية للمدينة.

وقد ارتبطت البهنسا أيضًا في الوجدان الإسلامي بما شهده الموقع من معارك ضارية خلال الفتح العربي لمصر، إذ أرسل عمرو بن العاص جيشًا بقيادة قيس بن الحارث لفتح الصعيد عام 22 هـ، فقوبل بمقاومة شديدة من الحامية الرومانية التي تحصنت بأسوار المدينة وأبوابها، مما أسفر عن استشهاد أعداد كبيرة من الصحابة والتابعين. ومن هنا اشتهرت المدينة بلقب "مدينة الشهداء"، وارتبطت في المخيلة الشعبية والروحية بالكرامات والقداسة، وتضم اليوم عدداً من الأضرحة والقباب التي تنسب إلى شهداء الجيش الإسلامي وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بينهم من يُقال إنهم من البدريين. ويُذكر أن مسجد "علي الجمام" وجبانة المسلمين تضم مقامات هؤلاء الشهداء، وقد حافظ السكان على هذه المواقع كجزء من تراثهم الروحي والاجتماعي.

ومن الناحية الجغرافية، شكلت البهنسا مركزًا تجاريًا مهمًا على الطريق المؤدي إلى الواحات البحرية، وهو طريق كانت تسلكه القوافل التجارية في رحلة تستغرق نحو أربعة أيام، مما ساهم في ازدهار اقتصادي ارتبط بالحركة التجارية ونشوء منشآت خدمية واقتصادية في محيط المدينة.

لقد أشار المقريزي في القرن الخامس عشر إلى أن المدينة كانت تحوي ما يقرب من 360 كنيسة، لم يتبقَ منها إلا كنيسة العذراء. ومع تراجع أهميتها السياسية بعد الفتح العربي، وتوقف نظام الري الذي كان يعتمد على قناة بحر يوسف، تراجعت المدينة تدريجيًا من مركز حضاري نابض إلى موقع أثري مغمور، بُنيت عليه لاحقًا قرية البهنسا الحديثة.

إن التراكم الزمني والحضاري والديني الذي شهدته البهنسا يمنحها أهمية استثنائية لا تقتصر على نطاقها المحلي، بل تتعداه إلى الأفقين الإقليمي والدولي، حيث تُجسّد تفاعلاً حضاريًا مركبًا بين الفرعونية، والهلينستية، والمسيحية، والإسلام، ما يجعلها جديرة بمزيد من البحث والتنقيب والتوثيق الأثري والعلمي، و من أبرز المعالم الأثرية الباقية لليوم بالهنسا:

قباب البهنسا:

قبة أهل بدر:

تحتوى على 10 قباب للذين شاهدوا غزوة بدر وجاءوا مع الفتح الإسلامي واستشهدوا بالبهنسا. وهى تسمى قبة محمد بن عقبة بن عامر الجهني، وفيها أسماء عديدة مثل عقبة بن عامر الجهني، القعقاع بن عمرو، وميسرة بن مسروق العبسى، وذو الكلاع الحميري، وهاشم بن المرقال. قد تباينت الآراء حول نسب صاحب الضريح فبعضها ذهب إلى أن صاحب الضريح هو زياد ابن أبي سفيان، وذهب البعض الآخر إلى أنه ابن عم رسول الاسلام الكريم، وقد تأكد ذلك من نص الشريط الكتابي الذي يحيط بالجدران الأربعة للضريح. وتوجد ساحة تتقدم القبة يرجح أنها كانت مسجداً صغيراً نظراً لوجود حنية محراب، ويؤدى إلى هذه الساحة باب في الجدار الغربي وتعلو الباب نافذة، وفي الجدار الجنوبي من المسجد إلى يمين المحراب يوجد مدخل يؤدى إلى قبة الأمير زیاد. والضريح متهدم ولم يبق منه سوى مربع القبة، وفي الجدار الجنوبي يوجد المحراب الذي تعلوه قمرية وتوجد مثلها في الجدار الشرقي، أما الحنايا الركنية فقد بقيت منها واحدة فقط، ويعتقد أن هذه القبة يعود تاريخها إلى العصر المملوكي أو أوائل العصر العثماني بناء على هذا الشريط الكتابي وأسلوب القمريات.

قبة محمد الأنصاري:

تطل على ساحة المسجد أيضاً ويقع مدخلها في الجدار الجنوبي من المسجد وإلى يسار المحراب، يؤدى هذا المدخل إلى مربع القبة وهو عبارة عن أربعة جدران تعلوها أوتار خشبية في الأركان لتحويل المربع إلى مثمن ويفتح في أضلاعه ثماني نوافذ معقودة تعلوها الخوذة، أما المحراب فهو عبارة عن حنية بسيطة في الجدار الجنوبي.

قبة علي الجمام:

تذكر بعض الروايات أن علي الجمام كان قاضي قضاة البهنسا في العصر العثماني، وتعود القبة الأصلية - طبقاً لوثيقة الفتوى المعلقة على أحد جدران الضريح الحالي - إلى العصر العثماني في عام ۱۳۰۰ هـ (۱۸۸۳م). أقيمت هذه القبة من الحجر والطوب، ولها مدخلان أحدهما يفتح في صحن المسجد الحديث والآخر يفتح في سقيفة خارجية، وهي تتخذ الشكل التقليدي للقباب فتتكون من مساحة مربعة بسيطة يحيط بها مربع القبة ومنطقة الانتقال عبارة عن حنايا ركنية.

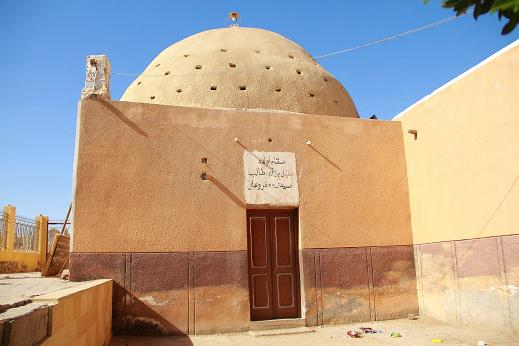

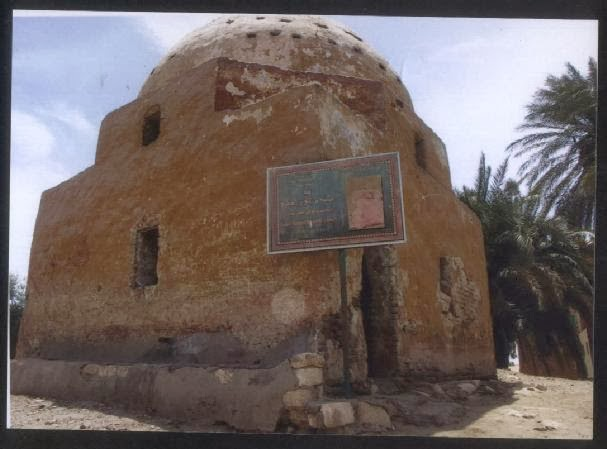

قبة جعفر بن أبي طالب:

تواجه قبة الجمام ويفصل بينهما مسجد صغير وقد أقيمت بالحجر والطوب ومدخلها في الجدار الشمالي يطل على ساحة المسجد ولها مدخل آخر في الجدار الشرقي يؤدى إلى الشارع الخارجي، والقبة من الداخل عبارة عن مربع كبير تعلوه أربع حنايا ركنية منتظمة الشكل بينهما أربع نوافذ ثم الخوذة.

قبة سيدي سوادة

تنسب إلى سوادة أحد الصحابة الذين جاءوا مع عمرو بن العاص واستشهد في معارك البهنسا، وقد أقيمت بالطوب وكان يتقدم المدخل سقيفة في جدارها الغربي يوجد مدخل بسيط وفي الجدار الجنوبي حنية محراب، أما منطقة الانتقال فهي عبارة عن مدرجين من الخارج بينها أربع نوافذ تعلوها خوذة القبة، أما من الداخل فتعلو المربع أربع حنايا ركنية تحوله إلى مثمن وأسفل الحنية الشمالية الغربية توجد دخلة تشبه حنية المحراب. ويعلو الحنايا الركنية مثمن من الخشب وبكل ضلع من أضلاع المثمن نافذتان صغيرتان وفى الجدار الشرقي نافذة مربعة يقسمها عمود حجري، ويعلو المثمن خوذة ضخمة، أما حنية المحراب فهي في الجدار الجنوبي وعلى جانبها دخلتان صغيرتان.

قبة يحيى بن الحسن البصري

أقيمت بالطوب والحجر ويقع مدخلها في الناحية الشرقية، والمدخل عبارة عن فتحة باب تؤدى إلى داخل القبة المربعة وبالجدار الجنوبي حنية المحراب التي تعلوها نافذة مربعة، وبالجدارين الشرقي والشمالي دخلتان مستطليتا الشكل ويعلو المربع أربع حنايا ركنية غير منتظمة.

قبة الحسن بن صالح

تقع هذه القبة في موقع يضم ثلاث قباب الأولى للحسن بن صالح والثانية لمحمد الخرسي والثالثة للسيدة رقية، وتؤكد الشواهد الأثرية أنها جميعا كانت داخل مسجد كبير بقيت منه حنية المحراب والقبة التي تتوسط المسجد والمقامة على عقود و تنسب إلى الحسن بن صالح، كما أن المدخل الخاص بالمسجد كان متوجا بعقد ثلاثي (مدائني).

قبة السيدة رقية

تواجه قبة الحسن بن صالح في ظلة القبلة ويقع مدخلها في الجهة الشمالية الشرقية والبناء مربع من الحجر والآجر تعلوه أربع مناطق انتقال بأوتار خشبية تعلوها الخوذة.

قبة محمد الخرسي

يقع مدخل القبة في الجهة الغربية ويؤدى إلى مربع تعلوه أربع مناطق انتقال بسيطة عبارة عن أوتار خشبية لتحويل المربع إلى مثمن تعلوه الخوذة.

قبة عبادة بن الصامت

كان عبادة بن الصامت مرسلا من عمرو بن العاص إلى المقوقس الذي أعجب بشدة بأسه وشجاعته، والقبة صغيرة الحجم وتقوم على مربع تعلوه في أركانه أربع مناطق انتقال منفذة بأوتار خشبية يعلوها مثمن به نوافذ معقودة ويعلو ذلكالخوذة.

قبة محمد بن عقبة

وتنسب إلى محمد بن عقبة الذي يعود نسبة إلى عمر بن الخطاب، وهي قبة ضخمة ملحق بها سقفية وتظهر مناطق الانتقال عبارة عن مدرجين، يعلوها ثماني نوافذ ثم الخوذة الضخمة، ويؤدي المدخل في الناحية الشمالية الشرقية إلى داخل القبة التي تعلوها أربع حنايا ركنية وبالجدار الجنوبي الغربي مدخل مزدوج ترتكز نافذتاه المعقودتان على كتف، ويؤدي المدخل إلى سقفية وبكل من الجدارين الجنوبي الغربي والشمالي الشرقي دخلة معقودة، أما الجدار الجنوبي الشرقي فيه حنية المحراب و دخلتان معقودتان وقمرية ويغطيها قبو.

قبة عبد الله التكرور

وكان صاحبها مجاهدا أتى إلى البهنسا وظل بها حتى توفى في عام ٦٧٤هــ (١٢٧٥م) ويدل على ذلك النص المنقوش على الحجر أعلى مدخل القبة والعمود الرخامي المحفور بخط النسخ، وقد أقيمت القبة من الحجر والطوب وتتقدمها سقيفة على جانبي مدخلها الشمالي الغربي عمودان كورنثيان وبقى من هذه القبة جدار في طرفية حنيتان ركنيتان بينهما نافذة معقودة أسفلها مثمن ويعنو مناطق الانتقال دخلات معقودة ورقبة مثمنة تعلوها الخوذة.

قبة السبع بنات

تنسب إلى سبع فتيات اشتركن في الجهاد ضد الرومان أو إلى سبع فتيات قتلهن الخليفة الفاطمي الحاكم، وقد أقيمت القبة بالطوب وتتقدمها سقيفتان في الناحية الشمالية الشرقية وهي من الخارج عبارة عن مربع طول ضلعه ستة أمتار تعلوها خوذة ويقع مدخل القبة في الطرف الشمالي من الجدار الشمالي الشرقي المطل على السقفية وتتكون من مربع تعلوه الخوذة ومناطق الانتقال من حنية واحدة.

أبرز المعالم الأثرية بمركز مطاى

أ- كنيسة القديس أبو قسطور ببردنوها:

تقع قرية بردنوها علي مسافة ستة كيلومترات غربي مطاي، أما كلمة بردنوها فهي قبطية مشتقة من بار أي بيت، ودانوهي أي العظيم فيكون معناها (البيت العظيم)، وتعني كلمة قسطور النجم الساطع أو اللامع، وقد بنيت الكنيسة في القرن الرابع الميلادي بالموقع الذي كان يشغله منزل القديس قسطور، ويوجد ببردنوها ثلاث كنائس داخل سور واحد بأسماء السيدة العذراء وأبو قسطور ومارجرجس.

يحيط بالكنيسة من الخارج سقيفة محمولة على صف من اثني عشر عموداً، أما منارة الكنيسة فتتكون من أربعة طوابق حيث يبلغ ارتفاعها أربعين متراً، منحوت أعلى بابها الغربي تاريخ انشاء الكنيسة في القرن الرابع، وبعد الدخول من الباب الغربي نجد في أقصى الشمال البئر الأثري، أقيمت الكنيسة بالطوب اللبن ويتخذ الصحن تخطيطا مربعا يقوم سقفه المكون من تسع قباب على أربعة أعمدة كما تحمل الهياكل ثلاث قباب، وقد تم استبدال بعض القباب فيما بعد بسقف خشبي ، وتوجد بالكنيسة ثلاثة هياكل يحمل الهيكل الأوسط اسم القديس أبو قسطور أما الهيكلان الآخران فيحملا اسمي السيدة العذراء والقديس ماري جرجس، وبالكنيسة حجاب خشبي مطعم يعلوه صورة للعشاء الرباني وعقد مدبب تعلوه نوافذ.

ب- كنيسة السيدة العذراء ببردنوها:

وهي صغيرة المساحة أقيمت بجوارها كنيسة القديس أبو قسطور في وقت لاحق، وهي مبنية بالطوب وقائمة علي عمود واحد بدون تاج ولها باب من الناحية الشمالية، وباب آخر يؤدي إلى هيكل كنيسة أبو قسطور، ونصل إلى صحن الكنيسة وهو مستطيل الشكل تتوسطه ثلاثة أعمدة يتوجها عقود نصف دائرية وبالكنيسة معمودية منحوتة ومنجلية وحجاب منفذ بالخرط المعشق والزخارف التي تمثل أشكال صلبان، وعلى جانبي الباب توجد نافذتان.

ج- كنيسة الأنبا اثناسيوس بكفور الصولية:

تقع قرية الكفور على مسافة خمسة كيلومترات شمال مطاي والكنيسة التي تتوسط القرية ترجع إلى القرن (۱۹/۱۸م). وتخطيط صحن الكنيسة مربع يقوم على أربعة أعمدة وتقوم قباب الصحن التسع على حنايا ركنية ويقع الهيكل في الشرق وتقوم قبابه على مثلثات كروية، ويقع باب الكنيسة الرئيس بالحائط الشمالي، أما باب الخورس الغربي المخصص للنساء فيقع في الجزء الجنوبي من الحائط الغربي، ويوجد بالكنيسة حجاب مطعم وبعض الأيقونات أهمها أيقونة للسيد المسيح والسيدة العذراء.

د- آثار الشيخ حسن شرق مطاي:

تقع محاجر الشيخ حسن على الضفة الشرقية للنيل، على بعد حوالي 6 كم جنوب شرق ،مطاي، وتوجد بها مغارات قديمة بها أربعة نصوص قبطية دليل على استخدام المتوحدين الأقباط لهذه المغارات كسكن لهم.

أبرز المعالم الأثرية بمركز سمالوط

أ- مقابر خشم الوادي بالقرب من جبل الطير:

تقع قرية خشم الوادي عند سفح جبل الطير في مركز سمالوط، ويجاورها سور جبانة من الدولة القديمة، أعيد استخدام معظم أحجاره خلال العصر الروماني.

ب- قبر أي مري شري:

يتميز القبر بتصميم على شكل حرف (T) مقلوب، حيث تفضي ردهته إلى المقصورة الرئيسية التي تتوسطها لوحة باب وهمي في الجدار الشمالي، مع باب وهمي آخر إلى يمين الداخل. تزين جدران القبر مشاهد فريدة، إذ يظهر على الجدار الجنوبي صاحب القبر مع زوجته وأطفاله، بينما يتضمن الجدار الشرقي بابًا وهميًا إلى الشمال، ويظهر "أي مري" برفقة طفل وكلب وثلاثة أطفال عراة. أما الجدار الغربي، فيصور "أي مري" مع ابنه وثلاثة أطفال عراة، بالإضافة إلى رجلين وامرأتين وخمس نساء يحملن القرابين في سلال. ويظهر مشهد تقديم القرابين حيث يجلس "أي مري" أمام المائدة، بينما يقدّم له رجل وطفل قوسًا، وتبرز قائمة القرابين بجوار ثلاث نسوة.

ج- مقصورة من عصر الملك مرنبتاح (من الدولة الحديثة) بالسريرية:

تقع السريرية على الضفة الشرقية لنهر النيل، ولا تزال بها مقصورة من عصر الملك مرنبتاح (من الدولة الحديثة). يتزين جدارها الشرقي بمناظر تصور الملك وهو يقدم الفطائر إلى الإله أنوبيس، ويمنح الإلهة حاتحور الشخشيخة، كما يتلقى رمز العيد (سد) من الإله بتاح. كذلك، يظهر رمسيس الثالث متقبلاً الرمز ذاته من الإله سبك، وخلفه الإلهة حاتحور. في الجهة الغربية، يتعبد الملك والملكة أمام آمون رع وطغراء ( ) سيتي، بينما تحتضن الجهة الشمالية ثلاثة تماثيل للملك والملكة وحاتحور. أما الجدار الجنوبي، فيحمل مشاهد للملك برفقة أوزوريس على جانبي الباب، في حين تزدان الأعمدة بصور رمسيس وهو يحرق البخور ويقدم القرابين للآلهة.

د- كنيسة كوم نمرود ( ) بشوشة:

تقع الكنيسة على بعد 27 كيلومترًا شمال غربي سمالوط، قرب قرية شوشة. تتميز بتصميم مستطيل الشكل، ولها بابان في الجدار الشمالي. يسند سقفها صفّان من الأعمدة، بينما يأخذ الهيكل شكل نصف دائري، وفي منتصف الكنيسة يوجد لقان دائري الشكل.

وقد كشفت مصلحة الآثار المصرية عن بازيليكا (كنيسة ضخمة 17×30 متر بها بابان في الحائط (الشمالي) وهيكل نصف دائري تحيطه الحجرات، وصحن أوسط تحيطه الأروقة في الشمال والجنوب والغرب ويتوسطه لقان مستدير. وقد كشف أيضاً عن بعض المنشوبيات التي تتكون من فناء مكشوف تحيطه القلالي من الشمال والجنوب والشرق ويتوسطه بئر للمياه.

هـ- كنيسة الشهيد أباسخيرون بالبيهو:

توجد قرية البيهو على بُعد 5 كيلومترات جنوب مركز سمالوط، وقد شُيدت الكنيسة الحالية عام 1880 على أنقاض كنيسة أقدم تعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي. اسم "أباسخيرون" مشتق من اللاتينية، حيث تعني "أبا" (أب) و"سخيرون" (قوي). وُلِد الشهيد أباسخيرون

الطغراء: هي شارة أو ختم أو توقيع السلطان. كانت الطغراء تُستخدم لتوقيع الوثائق الرسمية والرسائل وختمها، وكانت تحمل اسم السلطان وبعض ألقابه ونعوته. للمزيد عن المناظر الموجودة بالجدران يمكن الرجوع لكتاب الدكتور محمود أحمد درويش عن آثار المنيا عبر العصور.

اكتشاف منطقة كوم نمرود: اكتشفت منطقة كوم نمرود حديثًا بأقصى شمال غرب مركز سمالوط بجوار قرية (2) من قرى المهاجرين، وتبعد 27 كم شمال غرب مدينة سمالوط التي تقع شرق شوشة، وتحوي المنطقة كثيرًا من المنشوبيات ومساكن الرهبان، التي يُرجح جدًا أن تكون هي المنطقة الرهبانية للبهنسا التي زارها "بلاديوس" وذكرها في كتاب فردوس الآباء، وكان بها ثلاثون ألف راهب وراهبة.

و- كنيسة مارمينا بطحا الأعمدة:

تقع كنيسة مارمينا في قرية طحا الأعمدة في أقصى جنوب مركز سمالوط قرب صفط اللبن، وتبعد 14 كم شمال شرق مدينة المنيا، و 13 كم جنوب سمالوط، وقد كانت طحا العمودين كرسيا أسقفيا هاما، ولا يزال يرى حول الكنيسة كثير من القطع الأثرية من تيجان وأعمدة من بقايا الكنيسة القديمة.

تتكون الكنيسة الحالية التي ترجع للقرن الثامن عشر / التاسع عشر الميلادي من ثلاث هياكل متساوية وصحن يتوسطه أربعة أعمدة من المباني وعمودين من الرخام بتيجان أثرية في الغرب والقباب تغطي الهيكل الأوسط والجزء الشرقي من الصحن. وفي الركن الشمالي الغربي من الصحن يوجد مغطس مربع كبير 2.60 × 2.60 متر ذو فصوص دائرية. ويوجد بالكنيسة كثير من الأيقونات والمخطوطات الأثرية.

يقع الباب الرئيسي للكنيسة في الجهة القبلية من المبنى يجتاز الداخل الباب الخارجي فيدخل إلى فناء مكشوف به المنارة في الشرق وشرقها دورات المياه، وأمام المنارة تاج أحد الأعمدة على الطراز الكوررنثي والى جواره قاعدة عمود قديم، وتوجد في مواجهة الداخل من الباب الخارجي مضيفة وبها عن اليسار عمود قديم من البازلت له تاج كورنثي وبجانب المضيفة عن اليمين مكتب، وتحت المضيفة مقبرة قديمة مغلقة، ويوجد في الجهة الغربية من الفناء وفي مواجهة المنارة مكتبة البيع واستراحة، وفى الجدار القبلي للفناء يوجد حجر منحوت على شكل صليب.

أما مبنى الكنيسة فينخفض عن مستوى سطح الأرض بحوالي مترين ونصف يتم النزول إليها بأربعة عشر درجة، وعلى باب الكنيسة الداخلي الواقع في الجدار القبلي توجد بأعلاه لوحتان حجريتان؛ السفلية أثرية بها نقوش وزخارف نباتية وحيوانية، وترجع للفترة ما بين القرنين الخامس والسادس الميلاديين، أما العلوية فتحمل تاريخ أخر ترميم تم للكنيسة وذلك يوم الجمعة الموافق ٧ يوليو سنة ١٨٦٥.

ملاحظات إضافية:

- الطغراء: هي شارة أو ختم أو توقيع السلطان. كانت الطغراء تستخدم لتوقيع الوثائق الرسمية والرسائل وختمها، وكانت تحمل اسم السلطان وبعض ألقابه ونعوت، للمزيد عن المناظر الموجودة بالجدران يمكن الرجوع لكتاب الدكتور محمود أحمد درويش عن آثار المنيا عبر العصور.

- منطقة كوم نمرود: اكتُشفت حديثاً بأقصى شمال غرب مركز سمالوط بجوار قرية (2) من قرى المهاجرين، وتبعد 27 كم شمال غرب مدينة سمالوط التي تقع شرق شوشة، وتحوي المنطقة كثيراً من المنشوبيات (مساكن الرهبان) التي يُرجّح جداً أن تكون هي المنطقة الرهبانية للبهنسا التي زارها "بلاديوس" وذكرها بكتاب فردوس الآباء وكان بها ثلاثون ألف راهب وراهبة.

الجندي في بلدة قلين بمحافظة كفر الشيخ، واستشهد خلال عهد الإمبراطور دقلديانوس الذي أمر بقطع رأسه لاعتناقه المسيحية.

تضم الكنيسة ثلاثة أبواب، يقع الباب الرئيسي في الجهة الغربية، وأمامه من الناحية الجنوبية بئر ماء. يقود المدخل الخارجي إلى فناء مكشوف. كانت الكنيسة الأصلية قائمة على أربعة أعمدة رخامية، لا تزال تيجانها وبعض قواعدها محفوظة. من بين هذه الأعمدة، يوجد عمودان بجوار الهيكل الشمالي تعلوهما مقصورة لأيقونة القديس أباسخيرون.

بالكنيسة البئر الأثري المشهور الذي كان موجوداً أيضاً في الكنيسة القديمة بقلين قرب كفر الشيخ قبل نقلها إلى هذا المكان بصورة معجزية تشهد بها أيقونة القديس أبسخيرون الأثرية، وبالكنيسة بعض الأيقونات والمخطوطات الأثرية.

تقع كنيسة مارمينا في قرية طحا الأعمدة في أقصى جنوب مركز سمالوط قرب صفط اللبن، وتبعد 14 كم شمال شرق مدينة المنيا، و 13 كم جنوب سمالوط، وقد كانت طحا العمودين كرسيا أسقفيا هاما، ولا يزال يرى حول الكنيسة كثير من القطع الأثرية من تيجان وأعمدة من بقايا الكنيسة القديمة.

تتكون الكنيسة الحالية التي ترجع للقرن الثامن عشر / التاسع عشر الميلادي من ثلاث هياكل متساوية وصحن يتوسطه أربعة أعمدة من المباني وعمودين من الرخام بتيجان أثرية في الغرب والقباب تغطي الهيكل الأوسط والجزء الشرقي من الصحن. وفي الركن الشمالي الغربي من الصحن يوجد مغطس مربع كبير 2.60 × 2.60 متر ذو فصوص دائرية. ويوجد بالكنيسة كثير من الأيقونات والمخطوطات الأثرية.

يقع الباب الرئيسي للكنيسة في الجهة القبلية من المبنى يجتاز الداخل الباب الخارجي فيدخل إلى فناء مكشوف به المنارة في الشرق وشرقها دورات المياه، وأمام المنارة تاج أحد الأعمدة على الطراز الكوررنثي والى جواره قاعدة عمود قديم وتوجد في مواجهة الداخل من الباب الخارجي مضيفة وبها عن اليسار عمود قديم من البازلت له تاج كورنثي وبجانب المضيفة عن اليمين مكتب، وتحت المضيفة مقبرة قديمة مغلقة، ويوجد في الجهة الغربية من الفناء وفي مواجهة المنارة مكتبة البيع واستراحة ، وفى الجدار القبلي للفناء يوجد حجر منحوت على شكل صليب.

أما مبنى الكنيسة فينخفض عن مستوى سطح الأرض بحوالي مترين ونصف يتم النزول إليها بأربعة عشر درجة وعلى باب الكنيسة الداخلي الواقع في الجدار القبلي توجد بأعلاه لوحتان حجريتان؛ السفلية أثرية بها نقوش وزخارف نباتية وحيوانية، وترجع للفترة ما بين القرنين الخامس والسادس الميلاديين، أما العلوية فتحمل تاريخ أخر ترميم تم للكنيسة وذلك يوم الجمعة الموافق ٧ يوليو سنة ١٨٦٥.

هذا ويؤدى إلى داخل الكنيسة درجتان إحداهما جسم عمود رخامي ، أما الثانية فمن الحجارة ، والباب مصنوع من الخشب السميك المصفح بشرائط حديدية ومفتاحه غريب في حجمه إذ يتعدى وزنه الكيلو جرام !والكنيسة عموماً مبنية على نظام الخوارس الثلاثة وهو النظام الذي كان سائدا قديما في بناء الكنائس، ويفصل بين الخوارس عوارض خشبية، وأحجبة الهياكل من الخشب الغير مطعم، وبالكنيسة ثلاثة هياكل بثلاثة مذابح ؛ البحري باسم "أبوفام الجندي الطحاوي"

كنيسة القديس مار جرجس بالمعصرة:

أُنشئت كنيسة مار جرجس عام 1607 للشهداء، الموافق لعام 1890 ميلاديًا. بُنيت من الحجر، وتضم ثلاثة مداخل تقع في الجهات الجنوبية والغربية والشمالية. تتكون منارتها من ثلاثة طوابق، يحوي كل طابق ثماني نوافذ صغيرة، و يعلو الكنيسة قبة واحدة، ويتصدرها حجاب مزخرف بصور القديسين والقديسات. هذه الكنيسة تُعدّ مثالًا رائعًا لفن العمارة القبطية، وتتميز بتصميمها التقليدي البسيط والرمزي.

كنيسة السيدة العذراء الأثرية بقرية دير جبل الطير:

كنيسة السيدة العذراء الأثرية بقرية دير جبل الطير:

تُعد كنيسة السيدة العذراء بقرية دير جبل الطير بمحافظة المنيا إحدى أقدم الكنائس الأثرية التي تنفرد بطابع معماري وروحي بالغ التميّز، إذ شُيّدت داخل تكوين صخري طبيعي في قلب الجبل، مما منحها طابعًا نسكيًا متقشفًا يعكس عراقة التقاليد الرهبانية الأولى، ويعزز من قدسية الموقع في الذاكرة الدينية والتاريخية. ويرتبط هذا الموقع بمكانة استثنائية في التراث القبطي، إذ يُروى أن العائلة المقدسة قد استقرت في إحدى مغارات هذا الجبل لمدة ثلاثة أيام أثناء رحلتها إلى مصر، في القرن الأول الميلادي، الأمر الذي أكسب الكنيسة بُعدًا روحانيًا وتاريخيًا فريدًا لا نظير له.

وقد حظيت الكنيسة بتوثيق رسمي ضمن قائمة الآثار الإسلامية والقبطية، بموجب القرار الوزاري رقم 10357 لسنة 1951، والمنشور في جريدة الوقائع المصرية، وهو ما يعكس إدراك الدولة المبكر لقيمتها التراثية وضرورة صونها باعتبارها شاهدًا على إحدى أقدم المراحل المسيحية في وادي النيل. وتُعد كنيسة جبل الطير من أبرز المحطات الجغرافية التي شملها مسار العائلة المقدسة، بعد دير المحرق، وقد تكرّست في وجدان المؤمنين كأحد المواقع التي تحمل بركة مباشرة من السيدة العذراء والطفل يسوع، مما جعلها مقصدًا لآلاف الحجاج والمصلين على مرّ القرون.

تتميّز الكنيسة بوجود مغارة أثرية يعتقد أنها الموضع الذي آوت إليه العائلة المقدسة، وقد ظلت هذه المغارة مركزًا للتقوى والتبرك منذ القرن الأول الميلادي وحتى منتصف القرن الخامس، حيث استوطن جوارها بعض المتوحدين الذين أقاموا صلواتهم وتنسكهم حولها، كما بيّنت ذلك دراسة أكاديمية حديثة للباحثة كرستينا عادل (2016). ويمثل هذا الموقع شاهدًا نادرًا على حضور تقليد الحَج الداخلي في المسيحية المصرية، حيث لم تكن المغارة موضعًا للذكرى فحسب، بل موضعًا فعليًا للممارسة الروحية اليومية.

ويرتبط تأسيس الكنيسة، وفقًا لروايات تقليدية محفوظة في المخطوطات والميمرات، بزيارة مفاجئة قام بها البابا تيموثاوس (البطريرك السادس والعشرون) إلى هذا الجبل، حيث احتبست مركبه أمامه بطريقة عجزت إرادة الملاحين عن تفسيرها. وفيما يشبه الكشف الإلهي، ظهر للبابا راهب متوحد يخبره أن السيدة العذراء أرسلته ليُعاين كف المسيح المحفور في الصخرة. بعد ليلة صلاة وتأمل، أمر البابا بتشييد الكنيسة في الموضع ذاته، وترك بعض مرافقيه لتدشين البناء، ثم عاد لاحقًا لتدشين المذبح وإقامة أول قداس، وهو الحدث الذي وثقه "ميمر الصخرة" الذي يعود إلى القرن السادس الميلادي.

تتضمّن الكنيسة عناصر أثرية نادرة تؤكد قيمتها الاستثنائية، منها معمودية فريدة محفورة في بدن العمود الأوسط الخلفي، ترجع إلى القرن الخامس الميلادي، وتُعد من الحالات المعمارية النادرة في تاريخ الكنائس القبطية. إلا أن هذه المعمودية لم تُعد تُستخدم حاليًا بسبب تأثر الحجر الجيري بالمياه المالحة، وهو ما هدّد استقرار العمود. وقد شُيّد مبنى مجاور للكنيسة عام 1990 في عهد الأنبا بفنوتيوس، يحتوي على سبع معموديات حديثة لتلبية الاحتياجات الطقسية، مع المحافظة على الطابع التقليدي.

ومن بين العناصر الطقسية المهمة أيضًا، اللَّقان الحجري الواقع في منتصف صحن الكنيسة، والذي يُستخدم في ثلاث مناسبات رئيسية من كل عام، وهي: عيد الغطاس، وخميس العهد، وعيد الرسل. يُضاف إلى ذلك بقايا حامل الأيقونات الأثري الذي كان في الأصل محفورًا بالصخر، مزدانًا بصور التلاميذ ورموز مسيحية قبطية. وقد تعرّض هذا الحجاب للتفكك والتآكل عبر الزمن، ونُقلت أجزاؤه إلى أماكن متفرقة داخل الكنيسة، بعضها على الباب الغربي، وأخرى في الدور الثاني أو فوق الأعمدة، بشكل عشوائي نتيجة أعمال الترميم القديمة، لاسيما بعد إزالة السقف الصخري وإعلاء سقف الكنيسة في أحد مراحل الترميم، ما أدى إلى نقل العناصر المعمارية حفاظًا عليها، وإن كان على حساب الاتساق الفني الأصلي.

وقد تعرّضت الكنيسة لتعديات غير منهجية في فترات سابقة أثّرت على طبيعتها الأثرية، مثل فقدان زخارفها الجدارية الأصلية (الفريسكو) بسبب عمليات الطلاء التي تمت في عام 1938 ثم بعد عام 1987، إلى جانب غلق الباب الشمالي الذي كان يُثري الإضاءة والتكوين العام.

لصحن الكنيسة، فضلاً عن التعديلات الطقسية المعاصرة التي شملت إنشاء مذابح جديدة خارج الهيكل التاريخي. وتحتفظ الكنيسة بعدد من الأيقونات القبطية النادرة التي تعود للقرن التاسع عشر الميلادي، رسمها الفنان القبطي أنسطاسي الرومي سنة 1554 للشهداء، منها أيقونة السيدة العذراء مع الطفل يسوع، المنفذة بأسلوب قبطي مستوحى من الأيقونة التقليدية التي رسمها القديس لوقا في القرن الأول الميلادي، بالإضافة إلى أيقونة القديسة دميانة والأربعين عذراء، وأيقونة الشهيد الأمير تادرس، وهي أعمال فنية تجمع بين البُعد الروحي والدقة الجمالية وتُعد من أندر المقتنيات التي تعزز الطابع الأثري والفني للكنيسة.

إن كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير ليست مجرد أثر معماري أو موقع ديني، بل هي شهادة حية على تفاعل الإنسان المصري مع الرموز المقدسة، وامتداد فعلي لمسار العائلة المقدسة في أرض مصر، كما أنها تمثل نموذجًا فريدًا لتكامل الممارسة الطقسية مع البُعد الأثري والتاريخي، مما يجعل من صيانتها وتوثيقها أولوية أكاديمية وتراثية بالغة الأهمية.

أبرز المعالم الأثرية بمركز المنيا:

قبور فريزر بطهنا الجبل:

تقع طهنا الجبل على الضفة الشرقية للنيل على مسافة خمسة كيلومترات شرقي المنيا، ويقع في جنوبها عدد من المقابر الصخرية من أطلال مدينة من الدولة القديمة، ومقابر أخرى من الدولة الحديثة والعصرين البطلمي والروماني، وتعد قبور فريزر من أهم المعالم الباقية من الدولة القديمة.

قبرا أن كا عنخ:

وهو رئيس كهنة هاتور بطهنا من عصر الملك أو سر كاف من الأسرة الخامسة، أما القبر الأول فيحوي مقصورة في الحائط الغربي منها تماثيل لابن أن كا عنخ وامرأة وثلاثة أطفال، وهناك باب وهمي آخر في شماله صفان من النصوص التي تضم وصية أن كا عنخ لولده، ويوجد منظر للقرابين والخدم وان كا عنخ جالسا أمام القرابين وأسفل كرسيه كلبه شيكي وأمامه قائمة من القرابين وصف من الرجال والنساء حملة القرابين من الطيور والحيوانات، والقصابون يذبحون الضحايا.

وهناك بابان وهميان على أحدهما صورة منزل، وأربعة صفوف من الخدم يحضرون جهاز القبر، والزوجة جالسة أمام القرابين، ونجدها على اليمين تشم زهور اللوتس مع ثلاثة أطفال وأسفلها طفلان، وكا عنخ وولده على اليسار وتظهر تماثيله وزوجته حيث يبدو مرتديا جلد فهد وإزار، وعلى الحائط الشمالي ثلاثة تماثيل منها اثنان له ولزوجته.

أما الحائط الشرقي فعليه صفان يجلس بأعلاهما أن كا عنخ وزوجته على وسادة ومعهما أشخاص يجهزون القبر والقرابين، والزوجة وأولادها الإثنى عشر وأسماء الفصول الأربعة والشهور، إلى جانب عدد من النصوص، أما المنظر الأخير فيمثل كا عنخ وزوجته داخل مظلة.

ويقوم العرش على عيدان وزهور اللوتس، وهناك مقصورة لتماثيل رجل وامرأة، يتكون القبر الثاني من ممر ضيق طويل ينتهي بمقصورة، ونجد على الحائط الغربي للممر بابا وهميا عليه اسم وألقاب أن كا عنخ أما على المقصورة فنجد على الجدار الشمالي أن كا عنخ وولده وثلاثة من الخدم، وعلى الحائط الجنوبي يظهر جالسا أمام مائدة القرابين ليشهد عملية ذبح الماشية، وعلى الجدار الشرقي نحتت تماثيله مع والديه وطفل صغير، وعلى الحائط الغربي مقصورة تضم تمثالين له ولطفل صغير.

معبد الإمبراطور الروماني نيرون:

وهو من الآثار الباقية من العصر اليوناني الروماني ويقع شمالي المدينة وقد تحت نصفه في الصخر ويتقدمه فناء به قواعد لتماثيل أمون وسبك ويتصدرها باب يفضي إلى صالة الأعمدة التي يقوم سقفها على ثمانية أعمدة على قواعد مربعة كما يتصدرها باب إلى داخل المعبد حيث قدس الأقداس المكون من حجرة واحدة. وعلى جانبي مدخل صالة الأعمدة يظهر الإمبراطور بزي فرعوني مقدما القرابين وفي الأسفل توجد صورة إله النيل للوجه البحري، وعلى العتب نيرون يقدم القرابين إلى الإله سبك وخلفه أحد الكهنة، وصورة أخرى لإله برأس تمساح، أما العتب الخاص بالمدخل من صالة الأعمدة فيظهر عليه الملك متعبدا للإله جحوتي وطغراءات لرمسيس الثاني.

مقصورة من العصر اليوناني الروماني:

وقد زينت واجهتها بقرص الشمس المجنح وكورنيش من سعف النخيل، وعلى كل جانب من الجانبين ثلاثة مناظر، فعلى اليسار نجد الإله إيمحوتب إله الطب والأطباء بالأعلى والإله حورس بالأوسط وإله النيل حاملا أواني التطهير وزهور اللوتس بالأسفل، وعلى اليمين نجد الإله إيمحوتب على العرش بالأعلى والإله أنوبيس برأس ابن آوى بالأوسط والإله حابي برأس قرد بالأسفل.

أما المقصورة فالملك على الحائط الشمالي يقدم الطيور للإله سبك ويتعبد للآلهة خنوم و آمون بصحبة ولده، وعلى الحائط الجنوبي الملك متعبدا إلى الآلهة، وعلى الحائط الغربي نجد على الجانبين الإله مين والإله آمون والإلهة حتحور ترضع الملك، وعلى الحائط الشرقي المقصورة التي تحوي الملك والإله ويكتنفها صور الملك متعبدا إلى الإله حورس.

المعبد الروماني:

ويقع في شمالي المدينة ويتكون من سلم يصعد إلى فناء يتصدره في الشمال المدخل إلى صالة بها باب إلى قدس الأقداس، وعلى الحائط الشرقي توجد صور للآلهة حتحور وأربعة آلهة أخرى برءوس كباش، وعلى الحائط الغربي الآلهة خونسو وحتحور وسخمت و نفتيس، وهناك مقصورة رسم عليها معبد، وعلى جانبي الباب بالحائط الشمالي فعليه صورة آمون، كما نجد الآلهة تحوت وسبك وحورس.

زاوية الأموات (زاوية سلطان):

وتقع على الضفة الشرقية للنيل بالقرب من مدينة المنيا، وقد عثر بالكوم الأحمر الذي يقع إلى الجنوب بعض الآثار لمدينة حبنو عاصمة مقاطعة الوعل، والتي كانت حاضرة للأمراء الذين أقاموا مقابرهم في بني حسن، وكشفت الحفائر في هذه المنطقة على قاعدة هرم من الدولة القديمة.

قبر خونس من الدولة القديمة:

ويعد قبره من الآثار ذات الأهمية المعمارية، حيث نجد بابا في الجنوب يفتح على صالة أعمدة يقوم سقفها على صف من أربعة أعمدة وكتفين ملتصقين بالحائط، ويتصدر الهيكل صالة الأعمدة وتقدمه ردهة مستطيلة.

وقد تنوعت الرسوم المنفذة على جدران لصالة الأعمدة، فعلى الجدار الجنوبي نجد على اليسار خونس وزوجته وأطفاله، ومناظر صيد طيور الماء وتربية الماشية والطيور، وعلى اليمين نجده وأتباعه ومعه كلاب وقرد، وعلى الجدار الشمالي نجده يصيد الطيور بالسهام، وهناك رجال يجمعون أعواد البردي.

7. أبرز المعالم الأثرية بمركز أبوقرقاص:

أ- بني حسن: مقابر حكام مقاطعة الغزال في عصر الدولة الوسطى

تقع جبانة بني حسن الأثرية على بعد حوالي 23 كيلومترًا جنوب مدينة المنيا، وقد استُخدمت بشكل أساسي خلال عصر الدولة الوسطى (الأسرات الحادية عشرة والثانية عشرة، من القرن الحادي والعشرين إلى السابع عشر قبل الميلاد). وقد كانت هذه الجبانة موقع دفن حكام الأقاليم في مقاطعة الغزال (الإقليم السادس عشر في صعيد مصر). وقد استمر استخدام الموقع من فترة الانتقال الأولى (حوالي 2181-2055 قبل الميلاد) وحتى عصر الدولة الوسطى (حوالي 2055-1650 قبل الميلاد).

ويتميز الموقع بموقعه غير المعتاد على الضفة الشرقية لنهر النيل، على عكس التقليد الذي كان يقتضي دفن الموتى في الجبانة الواقعة على الضفة الغربية. تضم الجبانة 39 مقبرة منحوتة في الصخور في المقبرة العلوية وحوالي 800 مقبرة ذات بئر في المقبرة السفلية، وقد قام نيوبري بحفائرها في عام 1892م.

وبالرجوع إلى طبيعة المكان ووصف المقابر يتضح أنها تنقسم إلى مجموعتين؛ إذ يوجد بين المقبرتين رقم (13) ورقم (14) اقتطاع (interruption) وتغيير بسيط في مستوى سطح أرض صف المقابر، وذلك هو السبب الذي حدا بـ كارل ريتشارد لپسیوس (Karl Richard Lepsius) في عام 1842م وكان ذلك إبان ترأسه للبعثة البروسية - الألمانية الاستكشافية.

تشكل مقابر بني حسن كل من مقابر الحكام وعددها 39 مقبرة من جهة، ومقابر الموظفين والأتباع التي تعرف باسم "الجبانة الكبرى" وتبلغ حوالي ألف مقبرة من جهة أخرى، وهي سلسلة طويلة من المقابر المنحوتة في الصخر تمتد لبضعة أميال على طول واجهة الهضاب الواقعة على الشاطئ الشرقي للنيل، من نقطة تقع أمام قرية شرارة وتمتد حتى قبالة قرية أتليدم.

وتقع السلسلة الصخرية التي بها مقابر حكام الإقليم عند منتصف الطريق بين مدينتي المنيا والروضة، وتتكون من كتلة من Eocene-nummulitic limestone (الحجر الجيري الجيد من عصر الأيوسين - أوائل العصر الجيولوجي الثالث).

التسجيلية في مصر في الفترة من 1842 وحتى 1845 م) إلى تقسيم مقابر ذلك المسطح العلوي من الهضبة الـ 39 مقبرة إلى مجموعتين

1- مجموعة شمالية تشمل 13 مقبرة، هي المقابر من المقبرة رقم (1) في آخر الطرف الشمالي للمجموعة الشمالية إلى المقبرة رقم (13) في آخر الطرف الجنوبي للمجموعة الشمالية.

لدراسة الوصف الاثري لزخارف و مناظر المقابر سواء لمقابر النبلاء او مقابر حكام اقليم الوعل او مقابر الموظفين (الجبانة الكبرى) يمكن الرجوع الى كتاب محافظة المنيا للدكتور باسم الشرقاوي (141)

2- مجموعة جنوبية وتشمل 26 مقبرة، هي المقابر من المقبرة رقم (14) في آخر الطرف الشمالي للمجموعة الجنوبية إلى المقبرة رقم (39) في آخر الطرف الجنوبي للمجموعة الجنوبية.

جميع المقابر عليها باب حديدي مُصمت ما عدا المقابر أرقام (1)، (7)، (11) و (35) إذ هي مقابر غير مكتملة بل بالأحرى تجاويف في حضن الهضبة.

المقابر الرئيسية المنحوتة :

مقبرة أمنمحات (أميني) (BH2): حاكم من الأسرة الثانية عشرة في عهد سنوسرت الأول. تعتبر هذه المقبرة الأكبر وربما الأفضل في بني حسن. وتضم مناظر تصور الصيد في الصحراء والأنشطة الزراعية والصناعات والمشاهد العسكرية. كما تتميز بوجود باب وهمي غير معتاد على الجدار الغربي.

مقبرة خنوم حتب الثاني (BH3): حكم خنوم حتب الثاني خلال أوائل الأسرة الثانية عشرة (في عهد أمنمحات الثاني وسنوسرت الثاني والثالث)، و من الملاحظ ان مقبرة خنوم حتب الثاني كانت مشابهة لمقبرة أميني و لكن أعمدتها الداخلية قد تحطمت، تشتهر هذه المقبرة بنص "سيرة ذاتية" مفصل مكتوب على قاعدة الجدران. كما تضم تصاوير لقافلة آسيوية (ربما تجار ساميون) تزور مصر (حوالي 1900 قبل الميلاد)، مما يوفر نظرة ثاقبة على التفاعلات الثقافية المبكرة. بالإضافة إلى ذلك، توجد مشاهد للحياة اليومية ولحظات عائلية في الأهوار.

مقبرة باكت الثالث (BH15): حاكم من الأسرة الحادية عشرة. تتميز هذه المقبرة المستطيلة ذات المصلى بلوحات جدارية محفوظة جيدًا. وتصور المناظر الصيد والصناعة والأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى تصوير غير عادي للمصارعة (أقدم تمثيل لنظام قتال منظم). كما توجد تصاوير لفتيات يلعبن لعبة بالكرة تشبه كرة القدم.

مقبرة خيتي (BH17): حاكم من الأسرة الحادية عشرة، ابن باكت الثالث. يشبه تصميم هذه المقبرة مقبرة والده، ولكنها تتميز بستة أعمدة على شكل زهرة اللوتس. وتصور المناظر الموجودة صيد الطيور وحصاد البردي والصيد في الصحراء والصناعات المحلية والتدريب العسكري/المشاهد القتالية.

تتميز اللوحات الجدارية في بني حسن بأسلوب فني مميز يعود إلى أوائل عصر الدولة الوسطى. وتصور هذه اللوحات الملونة مشاهد من الحياة اليومية والترفيه والأنشطة العسكرية.

والطقوس الدينية. وتوفر هذه المقابر معلومات عن الحياة في مصر قبل 4000 عام أكثر من أي أثر آخر. وتظهر اللوحات مهارة وحرفية الفنانين المصريين القدماء، مع اهتمامهم بالتفاصيل واستخدامهم لألوان نابضة بالحياة.

حالياً هناك أربع مقابر فقط مفتوحة للجمهور للزيارة ، ويتم الوصول إلى المقابر عبر صعود حاد لدرجات حجرية، مما يكافئ الزوار بإطلالات بانورامية على وادي النيل. مع ملاحظة وجود اربعة مقابر مزخرفة فقط (BH2، BH3، BH15، BH17) ومقبرة واحدة غير مزخرفة (BH18) ، وتجري جهود مستمرة للحفاظ على المقابر والأعمال الفنية على جدرانها، فضلاً عن وجود طريق ممهد و مركز زوار بجوار المنطقة الأثرية.

التأثيرات القبطية في مقابر بني حسن شرق أبو قرقاص:

تشير الدراسات الأثرية إلى أن الرهبان الأقباط قد استغلوا مقابر بني حسن، الواقعة شرق مدينة أبو قرقاص، لأغراض سكنية وروحية، حيث سكنها المتوحدون خلال فترات ازدهار الرهبنة القبطية. وتظهر في عدد من هذه المقابر شواهد مادية تدل على هذا الاستخدام، مثل النقوش والكتابات القبطية، بالإضافة إلى رموز دينية أبرزها الصلبان. ومن بين المقابر التي عُثر فيها على هذه الآثار القبطية الأرقام: (2)، (3)، (13)، (14)، (15)، (17)، (18)، (19)، (21)، (22)، (24)، (32)، و(33). ويُذكر على وجه الخصوص المقبرة رقم (28)، التي تم تحويلها إلى كنيسة خلال العصر القبطي، ولا تزال بعض المعالم والرموز المسيحية واضحة على جدرانها.

دير العجايبي بمنهري (تقع قرية منهري 2كم شمال ابوقرقاص):

يقع دور العجايبي وسط المزارع غرب قرية منهري الواقعة غرب النيل وشرق السكة الحديد قرب محطة أبو قرقاص، شمال شرق مدينة الفكرية، وقد تم توسيع الكنيسة من الجهة الشرقية وأنشئت هياكل جديدة شرقا، وذلك للاحتفاظ بمدخل الكنيسة ذي الأعمدة والسقيفة الخارجية. وترجع الكنيسة القديمة قبل التوسيع للقرن الثامن عشر / التاسع عشر الميلادي، وهي من طراز الاثنى عشر قبة المعتادة، وحول الكنيسة توجد بقايا حجرية قديمة من آثار الكنيسة الأقدم للقديس "العجايبي" التي ذكرها للمقريزي في القرن الخامس عشر الميلادي.

ب- كنيسة أباكير و يوحنا بمنهري:

تقع كنيسة القديسان الشهيدان الباكير ويوحنا (استشهدا في 6 أمشير عام 28 للشهداء، الموافق 13 فبراير عام 312م)، وسط القرية بطرقاتها الضيقة، والكنيسة من كنائس القرن الثامن عشر التاسع عشر الميلادي ذات الاثنى عشر فية، وبها حجاب مطعم قديم وبعض الأيقونات.

ج- كنيسة الشهيد تاوضروس المشرقي :

تقع هذه الكنيسة وسط مدينة أبو قرقاص البلد شرق ترعة الإبراهيمية وغرب نهر النيل - التي تبعد 2 كم شرق الفكرية، ومستوى أرضية الكنيسة يقل ثلاثة أمتار عن مستوى الشوارع المحيطة، مما يدل على قدمها.

قد بنيت الكنيسة ذات الاثنى عشر قبة مكان كنيسة أقدم كان موجودا إلى عهد قريب بعض أجزاء من آثارها المعمارية في فناء الكنيسة، كما أن الكنيسة بها بعض الأيقونات والمخطوطات، ومنها أيقونة توضع أعلى الحجاب تجمع الرسل الاثنى عشر بشكل فريد.

د- معبد حتشبسوت أو كهف أرتميس أو إسطبل عنتر:

يقع معبد حتشبسوت على بعد 2 كم جنوب شرق بنى حسن وبه معبد منحوت فى الصخر للإلهة "باخت" بناه كل من حتشبسوت وتحتمس الثالث فى 1551-1447 ق . م، من أجل عبادة الإلهة باخت التي كان يقدسها المصريون في صورة هرة (قطة) برية، والتي شبهها الإغريق بالمعبودة أرتميس، والرومان بالمعبودة ديانا، لذلك أسماه الإغريق كهف أرتميس، وكان يحمل سقف الردهة ثمانية أعمدة لم يبق منها غير ثلاث.

وقد أطلق عليه اليونانيون اسم "كهف أرتميس"، غير أنه يعرف باسم إسطبل عنتر وهو بطل من أبطال القصص العربي وأهم ما يميز هذا المعبد النقوش التي تحكي كيف قامت حتشبسوت بترميم وإعادة ما خربه الهكسوس أثناء احتلالهم لمصر.

يقع إسطبل عنتر في صحراء الضفة الشرقية للنيل على مسافة 3 كم جنوب شرق مقابر بني حسن. وهو حوت نثر إنت، معبد منحوت في الصخر للربة "باخت"، غير أنه في العربية عُرف باسم "إسطبل عنتر"، وهو أحد أبطال قصص الفولكلور العربية. وقد استغل الأقباط المعبد وحولوا جزءاً منه إلى كنيسة وحفروا بجانبه المغارات للمتوحدين وبنوا أيضاً في المنطقة مباني رهبانية من الطوب اللبن تؤرّخ بالقرن الخامس الميلادي.

المعبد يتكون من بهو وممر ومقصورة صغيرة قام كل من الملكة حتشبسوت والملك تحتمس الثالث بنحته في الصخر. وعندما تولى جحوتي مس (تحتمس الثالث) الحكم قام بتهشيم أسماء الملكة العظيمة حتشبسوت. وقد نقش الملك سيتي الأول ثاني ملوك الأسرة التاسعة عشرة اسمه وصورته بالأماكن الخالية من النقوش، لكن الأجزاء الداخلية للمعبد وما عليها من صور ورسوم كلها من عمل سيتي الأول.

ويرى على العتب الخارجي فوق المدخل نص الملكة حتشبسوت وهو يشير إلى ما قامت به من إصلاح ما هدمه الهكسوس عند دخولهم البلاد، أما صالة الأعمدة فكان يوجد بها ثمانية أعمدة، لم يبق منها إلا ثلاثة فقط، أما الحائط الجنوبي للبهو عليه منظر يمثل المعبود "جحوتي" (تحوت) في حضرة تاسوع الأرباب.

هـ - إسطبل عنتر الصغير:

أنشأه الإسكندر الثاني ابن الإسكندر الأكبر لبعض الآلهة من بينهم آمون رع وحورس وماعت وشو، وقد تهدم الجزء الأكبر من هذا المعبد، ورسمت على الجدران مناظر تمثل الإسكندر الثاني وهو يتعبد إلى الآلهة، كما توجد طغراءات للإسكندر الثاني وزوجته الفارسية روكسانا.

8. أبرز المعالم الأثرية بمركز ملوي:

يقع مركز ملوى إلى الجنوب من مدينة المنيا وهو يمثل المركز الثامن المحافظة المنيا من جهة الشمال ، ويحده من الجنوب مركز ( دير مواس )، ومن الشمال مركز ( أبو قرقاص ) وهما تابعان المحافظة المنيا أيضاً. ويتبع هذا المركز ما يزيد عن الثمانين قرية يتميز بعضها باحتوائه على العديد من المناطق الأثرية.

وعرفت ملوى في العصور الفرعونية باسم ( مرو ) التي معناها: مستودع الأشياء، وقد ترجمت من الهيروغليفية إلى القبطية مع مزج اللام والراء فجاءت ترجمتها ( منلوى ). ووفقاً للخطط التوفيقية فقد كانت ملوى حينذاك خطًا للدفاع عن الأشمونين حاضرة المقاطعة الخامسة عشر ومنافسة طيبة في العقيدة والاعتقاد.

وقد أورد (أميلينو) ملوى في جغرافيته باسم (MANLAOU) وقال إن معناها موضع الأشياء. أما الرحالة ابن بطوطة فقد أوردها باسم (متلوى)، كما وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة (ملوى)، واستقر اسمها على ملوى - اسمها الحالي.

وقد كانت ملوى إحدى قرى الأشمونين، فلما عين محمد باشا النشايجي والياً على مصر للمرة الأولى في سنة (1132 هـ / 1720 م) لاحظ أن مدينة الأشمونين - قاعدة الولاية - واقعة بعيداً عن النيل، لذلك قام هذا الوالي بإصدار أمر في سنة (1133 هـ / 1721 م) بنقل ديوان الولاية من الأشمونين إلى ملوى لوقوعها على النيل، وبذلك أصبحت قاعدة لولاية الأشمونين مع بقاء الولاية باسم الأشمونين، إلا أنه في عام (1237 هـ / 1831 م) صدر أمر من الوالي بإبطال اسم الأشمونين وتسميتها مأمورية أسيوط، وجعلت مدينة أسيوط قاعدة لهذه المأمورية، وجعلت ملوى قاعدة لقسم ملوى من سنة (1831 م) وسُمي مركز ملوى من أول سنة (1890 م)، إلا أن مركز ملوى الآن لم يعد يتبع محافظة أو ما تم ضمه إلى مراكز محافظة المنيا.

ويوجد بقرى ملوى العديد من الآثار الفرعونية واليونانية والرومانية، كما تعد ملوى من أهم المناطق الأثرية القبطية بمصر - نظراً لقدم توغل المسيحية فيها، إذ زارتها العائلة المقدسة أثناء رحلتها بصعيد مصر، كما أنها ضمن أوائل المناطق التي عمرت بالرهبان في جبليها الشرقي والغربي، إذ استوطن القديس (فانا) جبل هور الغربي، كما استوطن كل من الأنبا (بيشوي) والقديس (يحنس) جبل دير البرشا الشرقي، كما تدلنا أطلال الكنائس والأديرة هناك وكذا أحاديث المؤرخين والخططين على كثرة ما كان بهذه المناطق من أديرة عامرة.

أ- تل الشيخ سعيد:

يقع في جنوبي دير البرشا ويحوي مقابر من الأسرات الرابعة والخامسة والسادسة، وبه قبر سر أف كا وهو قبر منحوت بالصخر ويتكون من مقصورتين، الأولى عليها مناظر الحياة اليومية، كما يوجد به قبر أوريني ابن سر آف كا، وقد نقشت على المقصورة الخارجية لقبره بعض مناظر الحياة اليومية.

🔷 ب- دير الملاك ميخائيل بقرية الريرمون:

📍 يقع دير الملاك ميخائيل إلى الشمال من قرية الريرمون، مقابل دير البرشا، على الضفة الغربية لنهر النيل في نطاق مركز ملوي، ويبعد عن مدينة ملوي قرابة أربعة كيلومترات. وينتمي هذا الدير إلى طراز كنائس القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي، ويتميّز بتخطيطه التقليدي ذي القباب الاثنتي عشرة.

📜 يضم الدير عددًا من الأيقونات والمخطوطات ذات القيمة التاريخية، محفوظة داخل خزائن زجاجية مخصصة للعرض، كما يشتمل على حجاب مطعّم كُتب عليه "الكنيسة الملاك بدمنهور"، ما قد يشير إلى أصل بعض القطع أو صلات تاريخية بين المؤسستين الدينيتين.

🏘️ تقع الكنيسة داخل قرية تُعرف بقرية الملاك، شمال شرق مدينة ملوي، وتحديدًا إلى الشمال من قرية الريرمون بمسافة تقارب أربعة كيلومترات، وجنوب قرية البياضية الواقعة على الضفة الغربية للنيل. يتسم المبنى الكنسي بتخطيط هندسي منظم، حيث يوجد المدخل الرئيسي في الجدار الغربي، بالإضافة إلى مدخل ثانوي يقع في الجدار الشمالي.

🏛️ يتقدّم الجدار الغربي دهليز مكوّن من طابقين؛ الطابق السفلي مرتفع عن مستوى الأرض بثلاث درجات، تؤدي إلى فتحة باب تتوسط جدارًا منخفضًا. ويشتمل الجدار العلوي للدهليز على ست نوافذ مستطيلة الشكل، تُفتح على الدهليز العلوي الغربي. أما الجدار الشمالي، فقد فُتح في وسطه باب يؤدي مباشرة إلى صحن الكنيسة، ويعلوه ثلاثة عقود نصف دائرية ضخمة.

⛪ يؤدي الباب الموجود في منتصف الجدار الشرقي للدهليز الغربي إلى صحن الكنيسة، والذي يتكون من ثلاثة أجنحة موازية مقسمة إلى بلاطات بواسطة أربعة أعمدة من الطوب. ويتميّز الجناح الأوسط باتساعه مقارنة بالجناحين الجانبيين، وتحمل الأعمدة السابقة عقودًا تُشكّل مربعات تُغطيها قباب الصحن، وترتكز هذه العقود على جدران الكنيسة عبر أكتاف مستطيلة الشكل.

🪵 في الركن الجنوبي الغربي من الصحن، يقع الحجاب الأصلي المصنوع من الخشب، ويتوسطه باب مزخرف بعقد نصف دائري، تحفّ به من الجانبين نافذتان مربعتان. ويمتد الجانب الشرقي من الصحن ليضم الهياكل الثلاثة الرئيسة التي تُفتح على الصحن بثلاثة عقود، ويفصل بين هذه الهياكل والصحن ثلاثة أحجبة خشبية.

🌸 يتوسط الهيكل الأوسط حجاب مطعّم بالعاج، يتضمن بابًا مستطيلًا يتوّجه عقد نصف دائري تحيط به زخارف نباتية متمثلة في أزهار القرنفل، تعلوها صلبان محفورة. ويُحاط الباب بإطار يضم مسدسات صغيرة، وعلى جانبيه نافذتان مربعتان. أما الحجابان الجنوبي والشمالي، فتتميّزان بزخارف من الصلبان المتشابكة ضمن تصميمات هندسية تعتمد على الخطوط المزدوجة التي تُكوّن أشكالًا مربعة متداخلة، مما يعكس الطابع الفني والرمزي للزخرفة القبطية في هذه الحقبة.

🔷 ج- دير البرشا:

🧱 تشبه إلى حد كبير قبور بني حسن، وقد كانت مقبرة أمراء إقليم الأرنب.

- قبر آحا نخت:

🏺 وقد بقي منه المقصورتان الخارجية والداخلية، على الحائط الشمالي من المقصورة الخارجية صور لبعض الحيوانات الخرافية، وعلى الحائط الشرقي حملة القرابين وعمود لمقصورة بشكل زهرة اللوتس، أما الحائط الجنوبي فعليه آحا نخت جالسًا أمام القرابين، إلى جانب الراقصين والماشية ومصارعة الثيران والحياة في الريف.

🎨 أما المقصورة الداخلية فيظهر فيها صاحب القبر مع مرافقيه ورجلان يحملان أغصان الشجر وقطعان الماشية وحملة القرابين.

جـ - قبر جحوتي حتب

يتكون من المدخل والمقصورتين تزينها مشاهد للحفلات الدينية وتقديم القرابين، ويُصوّر فيها جحوتي حتب ووالده، تتقدمهم سقيفة مرفوعة على عمودين يشكلان مدخلا ثلاثيا يفضي إلى المقصورة الكبرى التي تتصدرها في الشمال المقصورة الصغرى.

وقد نفذ على الحائط الشرقي للمدخل جحوتي حتب يصطاد الحيوانات، ونجده على الحائط الشمالي يصطاد مع أفراد عائلته في المستنقعات، وأسفل ذلك حملة القرابين، كما نجده يصطاد السمك بالحراب وبعض الرجال يصطادون بقوارب البردي.

أما الحائط الغربي فيصور مشهدًا مميزًا لنقل تمثال ضخم من محاجر المرمر في "بحاتنوب"، حيث يُربط التمثال على زحافة يجرها رجال في أربعة صفوف، يتقدّمهم كاهن يحرق البخور ورجل يصب الماء، وآخر واقف على التمثال يحثّ الرجال. كذلك يظهر مشهد صيد السمك، وصاحب القبر مع قارب مربوط بأربعة قوارب.

وعلى الحائط الشرقي يُرى جحوتي حتب مع زوجته وبناته يراقبون العمال والخدم أثناء العمل.

د- الشيخ عبادة

تقع على الضفة الشرقية للنيل ومن أهم آثارها :

- معبد رمسيس الثاني:

وكان يتكون من فناء واسع تحيط بجهاته الثلاث الشمالية والغربية والجنوبية سقيفة يحملها صف من الأعمدة، وصالة الأعمدة تؤدي إلى قدس الأقداس؛ تزين جدرانه نقوش تمثل رمسيس الثاني وهو يقدّم قرابين متنوعة مثل الزهور، النبيذ، الكحل، الخبز، والزيت لعدد من الآلهة مثل تحوت، أوزوريس، حاتحور، سوكر، إيزيس، وبتاح، كما يظهر سيتي الأول يقدم ماء التطهير لأوزوريس، وتتنوع المناظر بين طقوس دينية ومظاهر التعبد.

الشيخ عبادة (أنصنا / أنتينوبوليس):

تقع على مسافة سبعة كيلومترات في شمال شرق ملوي وقد أنشأها الإمبراطور هادریان تخليدا لذكري صديقه انتينويس الذي غرق في النيل عام (۱۳۰م)، لذلك وردت في النصوص اليونانية باسم أنتينوبوليس، وكانت تضم معبدا لإيزيس بناه رمسيس الثاني وآخر السرابيس من العصر اليوناني لكن ضاعت معالمهما حاليا. وتعتبر أنتينوبوليس المدينة الإغريقية الوحيدة في مصر طيلة العصر الروماني ونظرا لميول الإمبراطور هادريان للحضارة اليونانية فقد أضفى على هذه المدينة طابعا يونانيا من الناحية الشكلية والاجتماعية وجعلها النموذج الأمثل للحواضر الإغريقية بمصر.

قسمت المدينة تبعا للتخطيط الهيبودامي إلى مربعات تتعامد وتتقاطع على الشارعين الرئيسيين الطولي والعرضي، وكان الشارع الرئيسي يمتد من الشمال إلى الجنوب وعلى كل من جانبيه سقيفة محمولة على أعمدة، وحملت أحياء المدينة الحروف اليونانية الأولى وقسمت إلى وحدات سكنية.

وقد امتدت انتينوبوليس في العصر البيزنطي حيث تكونت مدينة جديدة بجوار المدينة الرومانية، وكان يحيط بالمدينة الرومانية أسوار من الطوب فيما يحيط بالمدينة البيزنطية أسوار من اللبن، وكانت هذه الأسوار فى ثلاث جهات فيما عدا الجهة الشرقية المطلة على النيل وبها المدخل المتمثل في بوابة ضخمة سميت بالبوابة الغربية، كما كانت توجد بوابتان في الشرق والشمال.

وكانت البوابة الغربية تمثل المدخل الرئيسي للمدينة وتقع بالقرب من الميناء، وقد أقيمت بالطوب وتم تدعيمها بالأعمدة الجرانيتية على الطرازين الكورنثي والأيوني، وكان يقع على جانبي هذه البوابة تمثالان لابن آوى مما يذكرنا بالتماثيل التي كانت توضع على جوانب البوابات العراقية لحيوانات خرافية ذات أجنحة ورءوس آدمية.

كانت أنتينوبوليس مقسمة بشوارع طولية وعرضية، وكان الشارع الممتد من الشمال إلى الجنوب يمثل الشارع الرئيسي ويؤدي إلى المسرح الروماني، ويمتد الشارع الآخر من الشرق إلى الغرب، ويتوسط المدينة مبنى الأجورا السوق الرومانية عند التقاء الشارعين الرئيسيين حيث المباني الحكومية والإدارية وكان قوس النصر يقع عند بداية الشارع العرضي ناحية الغرب ويتكون من ثلاثة عقود أوسطها مرتفع، وكان يلي القوس ساحة محاطة بسقيفة من أكثر من أربعين عمودا.

أما مسرح المدينة فكان عبارة عن مدرجات نصف دائرية بينها ممرات إلى جانب خشبة المسرح وحجرات الملابس، وكان الهيبودروم المخصص لسباق العربات التي تجرها الخيول يقع خارج أسوار المدينة، وتخطيطه بيضاوي ينتهي بشكل نصف دائري، وكانت له مقاعد من الخشب وتحدده سقيفة على صف من الأعمدة، وقد أقام هادريان طريقا يربط بين مدينة أنتينوبوليس وميناء برنيكي على البحر الأحمر يبدأ من الهيبودروم، وذلك لتنشيط الحركة التجارية بين المدينة وسواحل البحر الأحمر.

- معبد انتينووس:

وقد عرف أنتينووس - الذي يمثل الإله المحلي للمدينة - باسم أوزير انتينووس الغرقه في النيل وكان بمعبده تمثال من الرخام في هيئة رومانية.

- معبد إيزيس:

وشيد بالقرب من البوابة الشرقية للمدينة من الجرانيت الوردي للإلهة إيزيس ويضم تمثالا لها في هيئة يونانية.

- معبد سيرابيس:

كان يقع بالقرب من معبد إيزيس والبوابة الشرقية، وكان سيرابيس يكمل الثالوث المقدس في عبادة أنتينوبوليس (أوزير) - إيزيس - سيرابيس)، وكان هذا المعبد من الجرانيت ويتكون من فناء واسع تحيط به الأعمدة الجرانيتية ذات الطرازين الأيوني والكورنثي.

- مقابر أنتينوبوليس:

وكانت تقع في الجانب الشمالي الشرقي من المدينة وتشتمل على مقابر فرعونية ورومانية وبيزنطية وقبطية، وأقيم بعضها فوق سطح الأرض ونحت البعض الآخر في الصخر، ووجدت لوحات تمثل شواهد قبور مكتوب عليها اسم المتوفى وتاريخ الوفاة.

- الحمامات:

تعد من أكبر مباني المدينة ويتقدمها سقيفة محمولة على ثمانية أعمدة، وتوسط الواجهة الباب ، وكان الحمام يشتمل على قسمين الأكبر للرجال والأصغر للنساء، وهناك دخلات لوضع الملابس ومواقد لتسخين المياه وأحواض لتخزينها.

تونا الجبل

تقع في غربي الأشمونين وعلى مسافة ثمانية عشر كيلو مترا إلى الشمال الغربي من ملوي، وقد عرفت في النصوص المصرية القديمة باسم تاحني أي البركة أو البحيرة، إشارة إلى بحيرة صناعية كانت تتكون في وقت الفيضان، ثم أصبحت الكلمة في اليونانية تاونس وفي العربية تونا، ثم أضيفت إليها كلمة الجبل على اعتبار أن الموقع صحراوي جبلي.

وتونا الجبل هي الجبانة المتأخرة لمدينة الأشمونين عاصمة الإقليم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا، وهي جبانة ضخمة تمتد حوالي لثلاثة كيلو مترات، وأهم ما كان يدفن في هذه الجبانة هو طائر الأييس وقرد البابون وهو قرد وافد من الجنوب موطنة الأصلي الحبشة رمز الإله جحوتي، لذلك كانت جيانة تونا الجبل إحدى الجبانات المقدسة في المعتقدات المصرية القديمة، وتجمع منطقة تونا الجبل بين الفن المصري القديم والفن اليوناني، وكانت تعرف عند الإغريق باسم هرموبوليس.

إذا كانت جذور تونا الجبل التاريخية ترجع إلى العصر الفرعوني إلا أن أهم ما تضمه المنطقة من أثار ترجع للعصرين اليوناني والروماني، فقد كان الاسم اليوناني لهذه الجبانة هو تاونيس وزادت مساحتها في هذا العصر، وتدل آثار هذه المنطقة على محاولات المزج بين الفنين المصري والإغريقي خاصة في العصر الروماني لندرة المبتكرات الفنية في هذه الفترة، ويتضح هذا في المزج في المباني التي ترجع إلى العصر الروماني.

ووفقاً لدكتور محمود درويش تنقسم مقابر تونا الجبل إلى ثلاثة مجموعات:

المجموعة الأولى:

يطلق عليها مقابر على شكل معابد حيث أن تخطيطها العام مماثلا لتخطيط المعابد مثل مقبرة بيتوزيريس ولكنها أيضا متأثرة بالعمارة اليونانية، وهذه المقابر مبنية من الحجر الجيري المصقول ولكنها تخلو من الزخارف والنقوش عدا مقبرة بيتوزيريس وباديكام اللتان كان تخطيطهما متأثرا بعناصر إغريقية.

مقبرة بيتوزيريس:

تُعدّ مقبرة بيتوزيريس من أبرز المعالم الأثرية التي تجمع بين الفن المعماري المصري القديم والتأثيرات اليونانية. يعود تاريخ المقبرة إلى عام 350 قبل الميلاد، وقد شهدت تجديدًا في مطلع العصر البطلمي. تُنسب هذه المقبرة إلى الكاهن الأكبر للإله جحوتي، والمعروف باسم "بيتوزيريس"، أي "هبة الإله أوزيريس" باليونانية، وهو شخصية دينية بارزة حظيت بتقدير المصريين والإغريق على حد سواء. دُفن بيتوزيريس في هذه المقبرة إلى جوار والده "سياشو" وشقيقه "جد جحوتي أوف عنخ".

بُنيت المقبرة من الحجر على هيئة معبد صغير، وتزين جدرانها مشاهد من الحياة اليومية تجسد التفاعل بين الحضارتين المصرية واليونانية، خاصة في مشاهد الزراعة والصناعات. ولا تزال بعض أجزاء المقبرة تحتفظ بألوانها الزاهية حتى اليوم، ما يجعلها مثالاً نادراً على الفنون المختلطة في ذلك العصر.

مقبرة بيتوزيريس - تفاصيل معمارية وفنية

تُعدّ المقبرة فريدة في تصميمها، إذ تماثل معمار المعابد في الدولة الحديثة، كما أن زخارفها تجمع بين العناصر المصرية القديمة والزخارف اليونانية. فالملابس المنقوشة على الجدران تمثل مزيجًا بين الزي المصري التقليدي مثل "الشنّة"، والملابس الإغريقية كالأردية الفضفاضة. ونجد في أعمدة المقبرة تيجانًا نباتية مصرية كاللوتس والنخيل، إلى جانب تيجان حلزونية مستوحاة من الطراز الأيوني الإغريقي. وتتشابه واجهتها إلى حد كبير مع واجهة معبد دندرة، حيث يؤدي المدخل إلى صالة مستعرضة تتقدمها أربعة أعمدة.

يعلو المدخل كورنيش مصري يحمل نقوشًا هيروغليفية، بينما تزين الواجهة زخارف بارزة ومناظر دينية تصور بيتوزيريس وهو يقدّم البخور والقرابين للآلهة مثل تحوت، أوزيريس، ونفتيس. كما سُجلت ألقاب ووظائف بيتوزيريس، إلى جانب أدعية وصلوات تقليدية. وتمثل بعض المشاهد بيتوزيريس في طقوس دينية مختلفة، بينما تظهر مشاهد أخرى مزيجًا بين الأزياء والممارسات اليومية للإغريق والمصريين، مثل مشاهد الحصاد وفصل الحبوب وتربية الحيوانات.

تمتد المقبرة إلى داخلها بصالتين رئيسيتين: الأولى تُعرف بالناووس، وتحوي أربعة أعمدة ذات تيجان نباتية، أما الصالة الخلفية "البرووناوس" فتتكون من ثلاثة قطاعات مدعومة بصفين من الأعمدة. وقد حُفرت العديد من النصوص الهيروغليفية على الأعمدة والجدران، من بينها سيرة بيتوزيريس، ونصوص تطلب من الزوار تقديم القرابين والدعاء له.

أما الجدران الداخلية، فزُينت بمشاهد تفصيلية للحياة اليومية تشمل النجارة، وصناعة المعادن، والعطور، والزراعة، وجني العنب، مما يعكس دقة الفنانين ومهارتهم في تسجيل الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية. كما تُبرز المقبرة دور المرأة في العمل الزراعي، حيث تظهر إلى جانب الرجل في الحقول.

وتتميز الجدران الجنوبية والغربية بزخارف احتفالية وطقسية، مثل مشاهد الجنازة، وتقديم القرابين، وطقوس التطهير، ومناظر من كتاب الموتى، مثل الفصل 128. وتُصور بعض اللوحات مشهدًا فنيًا مميزًا لآلهة مصرية مثل نوت، وهي تخرج من شجرة مقدسة لتمنح البركة لبيتوزيريس وعائلته.

أما حجرة الدفن، فتقع أسفل المقبرة وتُوصل إليها بئر عمقه ثمانية أمتار، تنقسم إلى غرفتين، دُفن فيهما بيتوزيريس وزوجته وأبناؤه. وتزدان هذه الحجرة بمناظر دينية تصور بيتوزيريس في رحاب الإله جحوتي، سواء في هيئة قرد أو طائر أبو منجل، إلى جانب آلهة أخرى مثل إيزيس، نفتيس، أوزوريس وسكر.

وتختم المقبرة بمشهد روحاني مهيب يجمع بيتوزيريس وهو يتعبد أمام آلهة متعددة، بينما تسجل النصوص والأشكال المحفورة وحدة العقيدة بين السكان، مهما اختلفت أصولهم، في تقديم العبادة والقرابين للآلهة المصرية.

مقبرة أوزيردور

تُنسب هذه المقبرة إلى أوزيردور، أحد كهنة الإله جحوتي، وقد بُنيت على هيئة معبد مصري تقليدي. تتسم واجهتها بالبساطة، فلا تحمل أي زخارف معمارية باستثناء إفريز علوي يزين الجزء الأعلى منها. يبرز مدخل المقبرة عن خط الواجهة، ويؤدي إلى حجرتين رئيسيتين، تنقسم الأولى منهما إلى جزئين، بينما تفتح الثانية - وهي الحجرة الأساسية - على الناووس والبئر.

الجنائزي المستخدم في الدفن. وقد تم العثور داخلها على مجموعة من تماثيل الأوشابتي المنقوش عليها اسم أوزيردور، بالإضافة إلى قناع جنائزي مصنوع من الجص.

مقبرة باديكام

أنشأ باديكام هذه المقبرة، وهو ابن "تحوتي أيو" من زوجته "إيستمحات". وتتميز بتخطيط معماري مشابه لمقبرة بيتوزيريس، حيث تتقدّم الواجهة سقيفة محمولة على أربعة أعمدة، يتوسطها مدخل يؤدي إلى صالة أمامية، ومنها إلى صالة داخلية أضيق تُعرف بالبروناووس. يتوسط المبنى بئر جنائزي يؤدي إلى غرفتين للدفن خُصصتا لعائلة باديكام؛ تقع الغرفة الأولى على يمين الداخل وتحتوي على ثلاث مومياوات داخل توابيت آدمية، بينما تقع الغرفة الأخرى على اليسار وتضم تابوتًا على شكل إنسان.

وقد احتفظت جدران المقبرة ببعض النقوش التي تعكس التقاليد المصرية القديمة، مثل مشهد لسيدة تمسك بعلامة "عنخ" رمز الحياة، وطفل يحمل رمز "رنبت" الدال على السنة. وتظهر كذلك رسومات لمركب مصنوع من نبات البردي، يحمل شابين يرفعان بقرة، وتبدو سيقان البردي في الخلفية. أما الرسم الآخر، فيصور شخصين يقدمان ثورًا كأضحية.

المجموعة الثانية: المقابر الرومانية

تضم هذه المجموعة نماذج لمقابر شُيّدت على هيئة منازل جنائزية، بُنيت من الطوب اللبن وغطيت جدرانها بطبقة من الملاط زُيّنت بمناظر مستوحاة من الأدب المصري والأساطير اليونانية. وقد بُني بعضها على الطراز اليوناني، وبعضها الآخر على الطراز المصري مع تأثيرات يونانية واضحة.

تنقسم هذه البيوت الجنائزية إلى نوعين: الأول مصنوع من الطوب اللبن، جُصصت جدرانه من الداخل وزُيّنت برسومات ملونة؛ أما الثاني فقد شُيّد من الحجر، ويتكون من مستويين: السُفلي يُستخدم للدفن، والعلوي لاستقبال الزوار.

منزل بيتي إيزيس

أنشأه الجندي الروماني "أوريليوس بيتيس"، ويُشير الاسم "بيتي إيزيس" إلى "هبة إيزيس". بُني هذا المنزل من الطوب، وغُطي بطبقة من الجص، ويُؤدي إليه مدخل مكوّن من ست درجات، يفضي إلى غرفة تُفتح على عدد من الحجرات، أبرزها غرفة واسعة تحتوي على السرير الجنائزي. وتتميّز هذه الغرفة بوجود مشكاتين تعلو كل منهما طاقية جصية ذات زخارف فنية.

ومن أبرز رسومات المنزل، مشهد خارجي لجندي يحمل سيفًا وسوطًا ويصحبه جمل وكلب وحمار، بالإضافة إلى رسم لرجل يقف بجوار مبنى ذو واجهة مثلثة، وعلى الجدار الرئيسي صورة لفارس، وشخص يمارس الرياضة، وشجرة نخيل.

منزل إزيدورا

إزيدورا، وتعني "هبة إيزيس"، كانت فتاة يونانية شابة غرقت في نهر النيل أثناء عبورها للقائه حبيبها، فأنشأ والدها هذه المقبرة تخليدًا لذكراها، وزُينت جدرانها بقصيدة شعرية مكتوبة باللغة اليونانية.

بُني المنزل من الطوب اللبن، وشُطبت جدرانه بملاط يُشبه الرخام، بينما طُليت الأرضيات باللون الأحمر. يتصل الطابق العلوي بشرفة عبر درج بسيط، وعلى الشرفة مذبح يعلوه تاج هرمي في زواياه الأربع.

يتكوّن المنزل من حجرتين متجاورتين؛ الأولى حجرة استقبال ذات سقف مقبب، والثانية للصلاة، وتحتوي على ثلاث حنايا. وفي الجدار المقابل للمدخل باب يؤدي إلى حجرة الدفن، حيث يوجد سرير جنائزي على شكل أسد، تحمله عمودان حلزونيان، تعلوه مومياء، وفوقها تمثال نصفي لإلهة إيزيس ونجمتان، بالإضافة إلى رسمة هلال داخل محارة في الزاوية اليمنى تمثل رمزًا دينيًا.

وقد نُقشت على جانبي الباب المؤدي إلى حجرة الدفن مرثيتان طويلتان باللغة اليونانية، كما توجد مراثٍ إضافية مكتوبة بالحبر الأسود على الأعمدة والباب الأوسط، ويُرجح أن كاتبها هو والد إزيدورا نفسه.

المنزل الديونوزياكي

سُمي بهذا الاسم نسبة إلى الإله اليوناني ديونيسوس، إذ تُزين جدرانه بزخارف مرتبطة بعبادته. يتكوّن هذا المنزل من ثلاث صالات؛ الأولى للاستقبال ذات سقف مقبب وتضم سريرًا جنائزيًا مغطى بقماش أخضر مزخرف بنقط بيضاء، والثانية للصلاة، وتؤدي إلى حجرة الدفن التي تضم سريرًا جنائزيًا أيضًا، أما الصالة الثالثة فتضم سلمًا مكونًا من خمس درجات.

منزل البستاني

يتقدمه رواق مكوّن من أربعة أعمدة، ويضم منزلين متجاورين؛ شرقي وغربي، يفصلهما ممر مركزي. يتكون كل منزل من مدخل يؤدي إلى صالتين، تُعد الداخلية منهما الحجرة الرئيسية، ويضم كل منزل سلمًا يصعد إلى الطابق العلوي.

ومن أبرز المعالم الفنية في هذا المنزل، وجود لوحتين جداريتين في صالة المنزل الغربي؛ الأولى تُصوّر صراعًا بين قزم وأحد الحيوانات، والثانية معركة بين وعل وأسد.

منزل أوديب

يُعد هذا المنزل من النماذج المعمارية الفريدة ذات الطابع الرمزي الأسطوري، وقد أُطلق عليه اسم "منزل أوديب" نظرًا لما احتواه من لوحة جدارية تجسد وقائع أسطورة أوديب، البطل التراجيدي في الأدب الإغريقي، الذي تروي الأسطورة أنه قتل والده لايوس دون علم، ثم تزوج من والدته.

تتألف البنية المعمارية للمنزل من طابقين، يبدأان بمدخل يؤدي إلى صالتين، تُعد الحجرة الداخلية منهما هي الحجرة الرئيسية حيث كانت توجد اللوحة الشهيرة للأسطورة. وقد تم نقل هذه اللوحة لاحقًا إلى المتحف المصري بالقاهرة، بعد تنفيذ نموذج حديث منها.

تضم لوحة أوديب أربعة مشاهد تصويرية بارزة: المشهد الأول لأوديب وهو يقتل والده لايوس، والمشهد الثاني يصوّر فزع أجنيا، أما المشهد الثالث يظهر فيه شاب يقف خلف امرأة جالسة على صخرة في حوار بين أوديب وأبي الهول، وأخيراً المشهد الرابع يصوّر أوديب واقفًا أمام أحد أبواب مدينة طيبة، رافعًا يده ليُجيب على لغز أبي الهول: "ما الكائن الذي يمشي في الصباح على أربع، وفي الظهيرة على اثنتين، وفي المساء على ثلاث؟"، وقد أجابه أوديب: "الإنسان".

كما احتوى المنزل على لوحة أخرى تمثل "كليتمنسترا" جالسة أمام قبر والدها أجاممنون، ويتقدمها رواق مدعوم بأربعة أعمدة كورنثية، وتظهر خلفها صورة حارس العالم الآخر، وأمامه ديك ووعل، ما يعكس التأثيرات الدينية والأسطورية في الزخارف.

منزل حصان طروادة

استُمد اسم هذا المنزل من اللوحة الجدارية التي تصور خدعة "حصان طروادة" الشهيرة، الواردة في ملحمة "الإلياذة" لهوميروس. تم تشييد المنزل باتجاه الشرق، ويضم صالة أمامية يتفرع منها بابان يؤديان إلى حجرتين متصلتين. وتتميّز الصالة الأمامية بمقعد خارجي يطل مباشرة على جبانة تونا الجبل ووادي النيل.

وقد رُسمت على أحد الجدران لوحة "فرسكو" تمثل مشهدًا من الأسطورة: يظهر الحصان الخشبي الضخم الذي صنعه "إيبنوس" كقربان للإلهين بوسيدون وهيليوس، والذي اختبأ بداخله الجنود اليونانيون ليتمكنوا من دخول المدينة. تُظهر اللوحة الحصان باللون الأحمر، يقف أمامه رجل يرتدي سروالًا وقميصًا، رافعًا يديه، في مواجهة مجموعة من الأشخاص غير واضحة الملامح، وتظهر مبخرة أسطوانية باللون الأصفر، تشير رمزيًا إلى بوسيدون وتقدّم النذور.

المنزل رقم ٢١

يُعد من أبرز المنازل الأثرية في المنطقة، حيث يُصعد إليه عبر سلم من أربع درجات، وتطل واجهته ذات النوافذ على الجهة الشمالية. ويتقدّم المدخل مذبح يعلوه كورنيش على الطراز المصري، مدعوم بعمودين يُكتنفان بابًا تعلوه نافذة، يؤدي إلى ردهة مقبية السقف، تتفرع منها حجرتان شرقية وغربية، فيما يتوسط الجدار الجنوبي باب يؤدي إلى قدس الأقداس، حيث يوجد بئر يؤدي إلى حجرة دفن يصل عمقها إلى تسعة أمتار.

يُزين يمين المدخل عمود على هيئة أوزوريس، يحمل العلامة الهيروغليفية "زد" وتعلوه عينان آدميتان، وفوقه قرص الشمس، وعلى جانبيه رمزا الإلهتين إيزيس ونفتيس. في الجهة الشرقية، يظهر موكب الآلهة: أمنتت (ربة الغرب)، أتم، إيزيت، وخونسو. وفوق مدخل الحجرة تجتمع الآلهة نفتيس، آمون، حتحور، وجحوتي. أما الجدار الأيسر، فيصور الآلهة أمنت، جب، نخبيت، وخونسو متجهين نحو المقصورة.

تظهر إيزيس وبتاح تانن ممسكًا بتمثال الإلهة ماعت، وسخمت، وشو بن رع في مشهد علوي يتوّجه إطار من النجوم والزخارف الهندسية. وتُجسّد صاحبة القبر رافعةً يديها للسماء، وبين نافذتين يقف ابنا آوى، بينما تظهر المتوفاة بالزي المصري التقليدي في أحد المشاهد، يقدّمها إليها إلهان، وفي مشهد مقابل ترتدي رداءً يونانيًا، يحيط بها الإلهان حورس وتحوت وخلفها شبح، وآلهة أخرى يتوّج أحدهم بقرص الشمس ويعلو رأس الآخر قرنان.

إلى يمين باب قدس الأقداس، يظهر أنوبيس مرتديًا التاج المزدوج ويقدّم البخور إلى إله برأس صقر. وتُصوّر المتوفاة كهيئة مومياء بين الإلهتين نفتيس وإيزيس، وأربعة آلهة برؤوس كباش يحملون رمز أبيدوس.

تتزين جدران المقصورة الداخلية برموز دينية دقيقة: على اليسار إيزيس ونفتيس، وعلى اليمين تخبيت وأدجيت. وتظهر نوت حاملةً المومياء، بجوارها أنوبيس وصقر يحمل مروحة على هيئة ريشة، وكاهن يقدّم البخور والماء، وفي الخلفية إيزيس ونفتيس.

أما الجدار الجنوبي، فيُظهر موكب التحنيط: أوزوريس، أتوبيس، إيزيس، نفتيس، وقرد كبير يرفع يديه. في حين يتضمّن الجدار الشرقي مشهدًا لمركب الشمس المحمول على أذرع شو، يقوده حورس وتحوت، تليه ماعت، ثم إيزيس، نفتيس، إله الشمس في هيئة عجل، حورس مجددًا، وآلهة متعددة برؤوس صقر وابن آوى. وتُقدّم المتوفاة تمثالًا لماعت إلى أوزوريس، في مشهد ختامي يعكس العقيدة المصرية في الحياة الآخرة.

المجموعة الثالثة: مقابر الأيبس والبابون وسراديب الإله جحوتي

تمثل هذه المجموعة من المقابر إحدى أبرز الشواهد الأثرية على الممارسات الدينية الجنائزية المرتبطة بعبادة الإله جحوتي، الذي اتخذ رمزيًا هيئة طائر الأيبس (أبو منجل) وقرد البابون. ويعود أقدم تأريخ موثق لهذه الجبانة إلى الأسرة التاسعة عشرة ثم الأسرة السادسة والعشرين، واستمر استخدامها حتى العصر البطلمي المتأخر، وصولًا إلى حدود عام 100 ق.م.

تم الكشف عن أربعة سراديب رئيسية، تنتمي إلى الفترتين الصاوية والرومانية، وهي تحوي مومياوات الأيبس والبابون المحنطة، والتي وُضعت ضمن توابيت متنوعة المواد والأشكال (حجرية، خشبية، أو على هيئة آنية فخارية بيضاوية). وقد نُقشت على عدد منها نصوص ديموطيقية تسجّل اسم الإله جحوتي، أو اسم الشخص المتبرك به.

كما كشفت الحفائر عن معابد جنائزية ملكية كانت تُقام بها الطقوس الجنائزية، فضلاً عن حجرات التحنيط، وتماثيل حجرية وخشبية وبرونزية تمثل الإله جحوتي، أُودعت اليوم في متاحف ملوي والقاهرة.

تتكون هذه السراديب من ممرات صخرية محفورة بعناية، لا يزال بعضها يحتفظ بزخارفه الأصلية، وقد استُخدمت لحفظ القرابين والنذور المرتبطة بعبادة الإله جحوتي، حيث مثّل كل من طائر الأيبس وقرد البابون رمزين مقدسين له. كان التحنيط يتم في غرفة خاصة تُعرف بـ"معمل التحنيط"، تقع عند مدخل السرداب الرئيسي، وتحتوي على فرن ومجموعة من المومياوات لطيور الأيبس والبابون، إلى جانب أدوات ومواد التحنيط التي كانت تُستخدم في تلك الطقوس. وقد وُضعت المومياوات إما في توابيت حجرية أو خشبية، أو في آنية فخارية بيضاوية الشكل، لا سيّما بالنسبة لطيور الأيبس، وقد كُتبت على بعضها نصوص ديموطيقية تُشير إلى اسم الإله والمتبرع.

أما السرداب الأول، فقد خُصص لدفن طائر الأيبس، ويُفضي إليه درج حجري ينتهي بمدخل يتجه من الشمال إلى الجنوب، يتقاطع عند منتصفه بسرداب آخر يمتد من الشرق إلى الغرب. وتحيط به صالات استقبال واسعة، إلى جانب دهاليز جانبية محفورة في الصخر، طُليت جدرانها بطبقة من الجص، مما يعكس مدى العناية بالتفاصيل المعمارية والوظيفية لهذه المنشآت الجنائزية.

و السرداب الثاني يقع بين السردابين الأول والثالث، ويرتبط بالأول عبر ممر أرضي. يسبقه معبد جنائزي كانت تُقام فيه طقوس دفن الأيبس تحت إشراف كهنة جحوتي. ويتكون المعبد من صالة وهيكل يتقدمه مذبح، وتحتوي الأركان على مذابح هرمية من الحجر الجيري.

والسرداب الثالث من أهم السراديب، إذ تم العثور فيه على عدد كبير من مومياوات الطيور والبابون، إلى جانب وثائق جنائزية وقرابين ملكية. يتضمن السرداب معبدًا أغلق عليه باب مهدي من الملك بطليموس الأول، ويضم ثلاث حجرات عُثر بها على وثائق دفن الأيبس.

وتوجد غرفة تحنيط شمال المعبد، بالإضافة إلى ناووس من الحجر الجيري يحتوي على تمثال لقرد بابون، وعلى جدرانه قرص الشمس.

أما عن السرداب الرابع فيرتبط بالسرداب الثالث عبر ممر طوله 120 مترًا، ويؤدي إلى مقبرة الكاهن الأكبر "عنخ حور"، المشرف على طقوس الإله جحوتي. تتقدمه ثمانية طيور محنطة من نوع الأيبس، وتغطي أرضية حجرة الدفن ثمانية ألواح حجرية. وقد احتوى التابوت الحجري على آخر خشبي وغطاء معدني، كما عُثر على أربعة أوانٍ كانوبية تخص الكاهن.

ويضم السرداب مشكاوات زخرفية وكتابات هيروغليفية، حيث وُضعت مومياوات القرود في الأسفل، والأيبس في الأعلى، ما يدل على التقسيم الدقيق للدفن حسب النوع.

- المعبد الجنائزي للإله جحوتي

شُيّد هذا المعبد لعبادة الإله جحوتي، وما تبقى منه اليوم جزء من سور حجري يمتد 80 مترًا شرقًا و50 مترًا جنوبًا. ينقسم المعبد إلى قسمين:

- القسم الشمالي: مخصص للعبادة اليومية ويحتوي على مدخلين (شمالي وجنوبي)، وصالة مركزية للحيوان المقدس، وقدس أقداس يقع خلف صف من الأعمدة.

- القسم الجنوبي: خُصص لتربية الحيوانات المقدسة ويحتوي على الحدائق المزروعة بأشجار الدوم التي كانت تُعد طعامًا للبابون، فضلاً عن حجرات مبيت ومخازن سكنية للمشرفين على الجبانة.

المنشآت الملحقة بالمعبد:

- الساقية: أُنشئ صهريج روماني من الطوب الأحمر تحت سطح الأرض بعمق يصل إلى 40 مترًا، يتألف من بئرين متصلين أحدهما علوي (بمحیط 20 مترًا) وآخر سفلي (بمحیط 10 أمتار). ويُستخرج الماء بواسطة دولاب متصل بساقية تُدار يدوياً، ثم يُوجَّه عبر قنوات إلى حوض مغطى بقبو حجري.

- دار الوثائق: شُيدت بالطوب اللبن، وبقي منها الجزء القريب من المدخل الرئيسي المؤدي إلى الممرات. وقد عُثر فيها على عدد من أوراق البردي المكتوبة باللهجة الديموطيقية، مما يوفر مصدرًا هامًا للمعلومات الإدارية والدينية الخاصة بالجبانة.

- الصهريج الروماني والكنيسة القبطية: كان مخصصًا لتخزين المياه، وبُني من الطوب المحروق. ولا تزال بقايا كنيسة قبطية أُقيمت بجواره قائمة، مما يدل على استمرارية الاستخدام الديني للموقع عبر العصور.

لوحات حدود مدينة "أخت آتون" (تل العمارنة)

تمثل هذه اللوحات العلامات الغربية الفاصلة لمدينة "أخت آتون"، عاصمة الملك إخناتون. ومن أبرزها لوحة حدودية محفوظة جيدًا تُصور إخناتون وزوجته وأسرته في وضع تعبدي أمام الإله آتون، مما يضفي على تونا الجبل أهمية دينية وتاريخية باعتبارها الحد الغربي للمدينة المقدسة.

أحدث الاكتشافات حديثة في منطقة تونا الجبل: